2021年の6月、中小規模の事業者も含め、ほぼすべての食品事業者に義務付けられた衛生管理手法「HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理」。これにより今後は、食品自体ではなく、運搬や加工といった各工程の作業を管理するHACCPを理解し、遵守しなければ、保健所などから指導が入る可能性があります。食中毒のリスクや、HACCPを中心とした衛生管理の基本を理解しておきましょう。

回収や営業停止で、損害は5,000万円!?数億円!? 食中毒の原因とリスク

資金的な余裕の少ない中小規模の食品事業者にとって、衛生管理は重要だとわかっていても、売上など目に見える成果が少ないため、従業員のモチベーションが保ちにくい部分があります。しかし、衛生管理を疎かにすると、中小規模の食品事業者にとっては払いきれないほどの費用が必要になり、事業の存続にかかわる負担を負う可能性があります。衛生管理が不十分な食品が生まれる原因と、リスクを考えてみましょう。

■原因

多くの原因は作業のミスそのものではなく、ミスした後の判断です。例えば、食品製造をする会社は、製品を納品する会社と契約を結びますが、中小規模の食品事業者は立場が弱く、契約上の「欠品のペナルティ」を怖れ、商品に問題がある可能性を感じながらもそのまま納品してしまったというケースがあります。また、知識不足から、問題が発生しても周囲に相談をせず、問題がないと判断してしまうケースも少なくないようです。

■リスク

もっとも大きなリスクの1つが、「不備のある商品の回収」でしょう。事業者の規模にかかわらず回収の告知をするには、店舗やHPでのお知らせはもちろん、消費者まで流通したものなら主要新聞紙への広告やテレビCMが必要になり、数億円がかかる可能性があります。さらに、商品を着払いで回収する際、商品一つ一つに費用がかかるため、さらに数千万円から数億円が必要です。

また、食品工場や飲食店で食中毒が発生した場合、保健所などから指導・処分があり、原因が判明し、改善できるまでは営業停止しなければなりません。規模にもよりますが、1日停止するだけでも数百万円〜数千万円の損害が発生する可能性があります。

さらに、判断のミスなど人為的な原因があると、責任者の書類送検といった刑事罰が課されることもあります。また、食中毒などの被害者に対する対応に問題があれば、訴訟を起こされ、損害賠償を請求されるケースもあるでしょう。

過去には、食中毒がきっかけの一つとなり、企業の代表が辞任に追い込まれたケースもあります。このように、衛生管理に関するちょっとしたミスや判断の過ちから、莫大な費用と手間がかかるのです。

5W1HでHACCPの概要をざっくり理解!

2021年6月に日本でも導入が義務化された国際的な衛生管理の手法「HACCP」。義務化されたとはいえ、人材的な余裕がなく、専任の担当者を置けない中小規模の食品事業者のなかには、まだ詳しくは知らない人も少なくないでしょう。まずは5W(What、Who、When、Where、Why)1H(How)で、全体像を理解しましょう。■What(なに?)

食品を扱ううえで、健康被害を起こす可能性のある要素(例:原料に含まれるばい菌、不十分な手洗い)を把握し、食品自体ではなく、運搬や加工など各工程の作業を管理する(例:30分に1度は必ず手洗いをする)衛生管理の手法。

■Who(誰が対象?)

事業規模にかかわらず、基本的に食品を取り扱うすべての事業者。製造や調理を行わなくても、食品を取り扱うスーパーや小売店、物流・配送事業者なども含まれます。

※缶詰など、常温で保存可能、かつ包装済の食品のみの販売を行うといった、食品衛生法施行規則第 66 条の2第4項で定められた「公衆衛生に与える影響が少ない営業」を行う事業者は除きます。

■When(いつできた?)

1960〜70年代にNASAが実行したアポロ計画のなかで、宇宙食の安全を確保するために考案されたといわれています。アメリカやカナダ、オーストラリアは90年代、ヨーロッパや韓国は2000年以降に導入が義務化。

■Where(対象の場所は?)

“農場から食卓まで”、フードチェーンと呼ばれる食品がたどるすべての流通経路が対象です。広義においては、消費者の食卓もHACCPの対象となる(どのように調理するか、どんな条件に気をつけて食べるべきかなど)ため、消費者もその一部を担っているとも考えられます。

■Why(なぜ必要?)

食中毒などの健康被害を減らし、万が一問題が起きても、原因の特定や改善をスムーズに行うため。また、少し大きな視点で考えると、多くの国がHACCPを義務化するなか、していない国は国際的な貿易で不利益になる可能性があり、義務化が必要でした。

■How(どうやってやるの?)

小規模な事業者と全国展開をしているような大規模な事業者で異なりますが、大まかに言えば、「What」にもあるように、まずは(1)事業者が行う作業のなかで、健康被害の原因になる要素を分析して把握し、(2)分析に基づいて健康被害を起こさないように作業をルール化し、日々、実行していきます。

日本で義務化が遅れた背景としては、日本では古くから「食中毒予防の3原則」というオリジナルの指針があり、また清潔さを好む衛生観念もあったため、一部の大企業を除いて、導入の必要性がそれほど高くなかったのです。しかし、先ほども紹介したように、世界の基準に合わせる必要があったり、貿易上の不利益を防いだりするために、導入が義務化されました。

小さな飲食店でもすぐにできる! HACCPに必要なのは計画書づくりの2時間と、1日5分のチェック作業

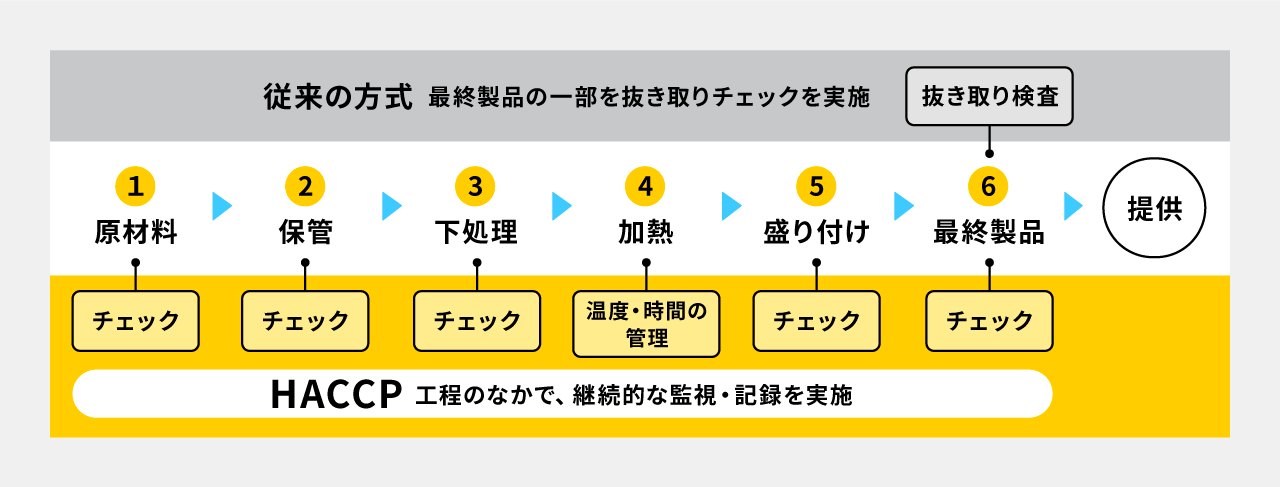

食品自体、つまりランダムに抜き取った商品を検査し、食中毒などの原因になるばい菌の有無を調べる衛生管理とは異なり、各工程の作業を管理するという点が従来とは大きく異なるのがHACCPの特徴です。では、小規模な事業者が取り組む「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を導入する際の3つのステップを見ていきましょう。

厚生労働省のWebサイトには、非常に細かく区分された様々な業態・業種100種類以上の「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」が、無料公開されています。手引書は、各業界団体などが過去の事例を分析し、食品を取り扱ううえで健康被害の原因や、それを防ぐための管理方法などをまとめ、厚生労働省が確認したもの。事業の規模にかかわらず、まずはこの手引書を入手することからはじめましょう。

手引書には、事業者が行う作業のなかで健康被害の原因になる要素が掲載されています。特に従業員が広範囲にわたる作業を担当する中小規模の事業者は、ここをしっかりと確認することが重要です。これを十分に行わずにステップ3に進むと、HACCPを使った衛生管理の意義が伝わらず、従業員にとっては、衛生管理が「やらされている作業」になり、継続的に行うのが難しくなるのです。

■ステップ3 衛生管理計画をつくったら、全員でチェックし、不具合を共有していく

健康被害の原因になる要素を理解したら、手引書にある管理のポイントやチェック項目を参考にしながら、自分たちの調理・製造作業に合わせて衛生管理計画をつくります。基本的に、衛生管理の重要なポイントはすべて手引書にあるので、手引書をアレンジする程度で問題ありません。可能であれば、従業員全員で意見を出し合いながらつくると、継続しやすくなります。

小さな飲食店でも、手引書の入手からここまで、2時間程度でできるはずです。あとは、お店のスタッフ全員で、計画書通りに日々チェック項目を確認し、作業のなかで発生した不具合をその都度記載し、全員で共有すればOKです。日々の作業も、慣れれば5分程度で済むでしょう。

HACCPは、“NASAで考案された”と聞いて身構えてしまう事業者も多いようですが、ほとんどの事業者にとっては、新しい設備や特別な作業が必要なわけではないので、むしろ中小規模の事業者にあった手法です。内容的にも従来行ってきた衛生管理の取り組みをルール化し、共有するだけなので難しいものではないのです。

実際にHACCPを導入した、従業員8名のワインビネガー専門メーカーや、従業員42名の馬刺し加工業者の事例も参考にしてください。

中小規模の事業者が、HACCPにきちんと取り組めているかどうかの目安としては、現場でもっとも新しい従業員が、自社の業務において、健康被害を起こす原因と対策を理解できていれば問題ないでしょう。

中小規模の食品事業者でも、HACCPを導入すれば、簡単に付加価値にもつながる!

HACCPが義務化され、中には「面倒な作業が増えた」と感じる事業者もいますが、HACCPには、「衛生管理の高度化・効率化」「販路の拡大」「従業員のモチベーション向上」といった、多くの中小規模の食品事業者が抱える課題を解決してくれるメリットがあります。■衛生管理の高度化・効率化

「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」を見た人はわかると思いますが、HACCPの作業自体はとても簡単です。中小規模の事業者にとって、HACCPは食品事業に関わってきた先人たちのノウハウから、誰でも簡単にでき、かつ重要な部分のみを凝縮した、とても効率の良い衛生管理手法ですから、もっとも高度で効率的な衛生管理が可能になります。作業の無駄が省かれるため、生産性の向上にもつながるでしょう。

また、しっかりと取り組んでいれば、万が一問題が起きた場合でも、大きな事故になる前に問題が浮かび上がるため、対処の手間が少なくて済み、原因の究明や改善もスムーズになるはずです。

■販路の拡大

食品メーカーやホテルでは、食品事業者との取引において、「HACCPを導入していること」を条件にしているケースも増えており、中小規模の事業者が新しい取引先を得るチャンスともいえます。導入が義務とはいえ、現実的にはHACCPを導入している食品事業者はまだ多くないため、今のうちから取り組めば、付加価値になり、販路を拡大するチャンスに繋がります。他方で今後、HACCPを導入していないと、保健所から助言や指導が入ることもあるでしょう。

■従業員のモチベーション向上

もっとも重要であり、かつ、意外なメリットが、従業員一人ひとりのモチベーションの向上です。HACCPを正しく運用している組織での従業員へのアンケートから、衛生管理の意識が高まったことで自社への誇りが増し、業務へのモチベーションが向上することがわかっています。多くの中小規模の事業者にとっての課題である従業員のモチベーション向上が、HACCPの導入によって実現できるのです。

現実的に、多くの食品事業者は「食品の安全」と「組織の利益」の間で頭を悩ませる場面があるはずです。そんなとき、HACCPの運用で身に付けた衛生管理の正しい知識によって、すべての従業員が「食品の安全」を優先させることができれば、HACCPのゴールといえるでしょう。