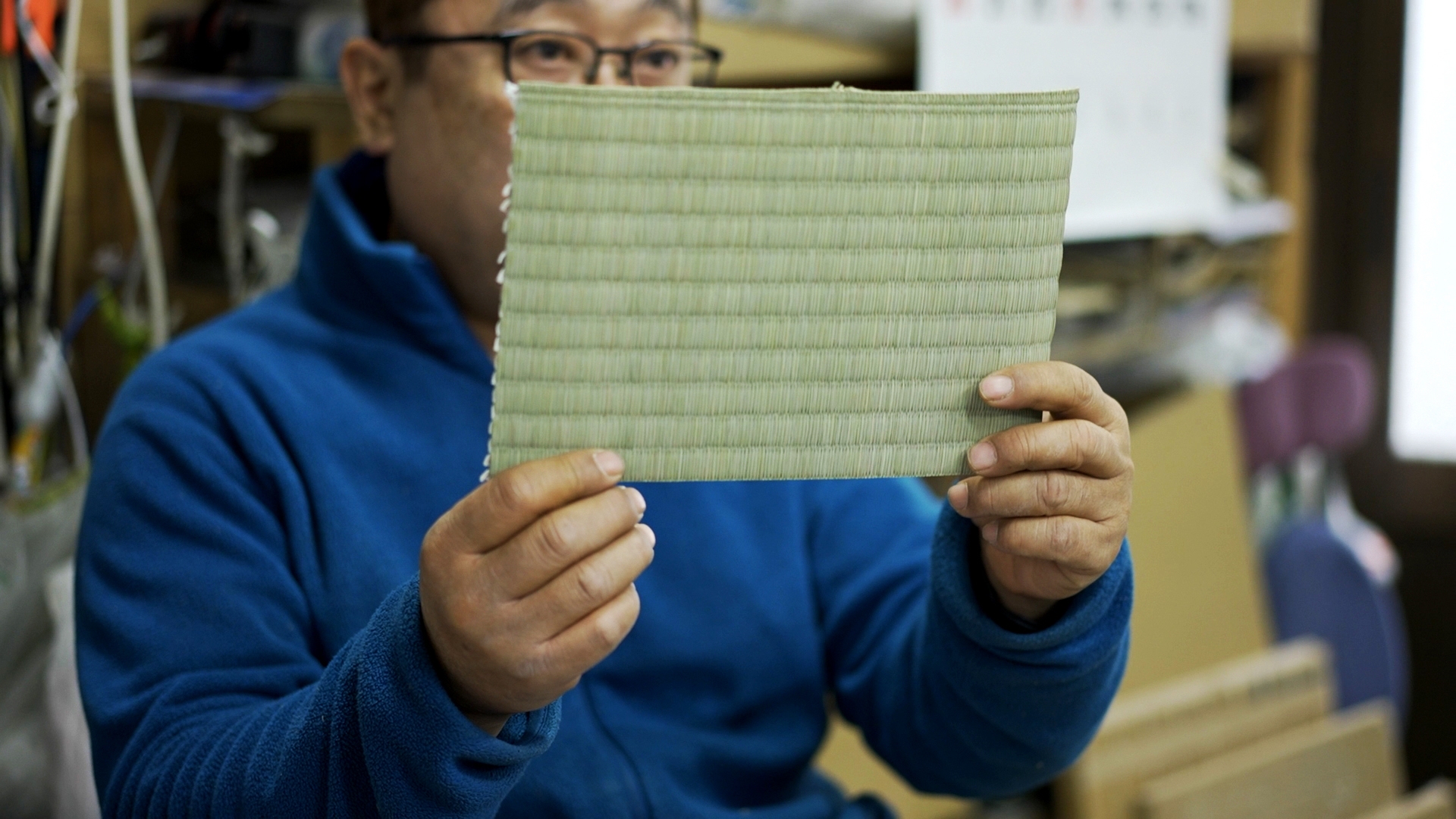

1933年に創業した東京都荒川区の畳店。親子3代にわたり畳の販売・工事を手掛け、現在は二代目の森田精一さん、三代目の隆志さん、畳職人の藤田貞夫さんの3名がその伝統を守っている。熊本産の天然い草にこだわった畳にはファンも多く、自社ホームページには国内外から多くの問い合わせが寄せられる。

1995年、東京の下町にある森田畳店が手づくりのホームページ(以下、HP)を開設しました。このHPを通じ、これまで接触することのなかった顧客との出会いが次々と生まれ、その中で3代目・森田隆志さんはさまざまな試行錯誤を重ねてきました。そしてHPを通じたD2C販売は、それまでの町の小さな畳屋さんの商売のスタイルを変え、顧客の求めに応じた畳の新たな商品も生み出し始めました。HPづくりから始まった、森田さんのチャレンジの足跡を追います。

自ら更新を重ねたHPと昔ながらの顧客対応で事業拡大

個人経営の、いわゆる「町の畳屋さん」として、地域の顧客の元に出向き、新畳を納めたり、表替えや畳表の裏返しをしたりするという商売を行ってきた森田畳店。

そんな森田畳店が変化する契機となったのは、日本の畳文化の変化。「昭和から平成にかけて日本人の生活様式が大きく変化し、日本の住まいから和室の数がどんどん減っていきました。その結果、新規の仕事が入りにくくなったんです」と、3代目ご主人、森田隆志さんは当時を振り返ります。

森田さんが「商売のやり方を見直さないといけないな」と考えていたころ、世間で大きな話題となっていたのは「インターネット」でした。興味を持った森田さんは、早速パソコンに詳しい友人に連れられてパソコンを購入。ネットサーフィンを楽しむ中で、森田さんは畳店のHPの少なさに気づきます。「インターネットの時代では、HPがなければ誰にも見つけてもらえない。それは店が存在していないのと同じことだ」と考えた森田さん。「うちもHPがほしいな」と何気なく話すと、なんと友人は内緒で森田畳店のHPを作成し、アップしてくれたのです。

この思わぬ出来事を機に、町の畳屋さんだった森田畳店はHPの運営とインターネットでの注文受付を始めます。工事を受注する範囲を関東圏に広げ、その後国内のみならず海外への畳の輸出にまで事業は拡大していきます(海外販売については、【海外売り上げ比率6割超。細やかな「顧客対応」で実現した畳の海外輸出】の記事で詳しくご紹介しています)。

HPの運用は森田さん自身が担当。自身がこだわる天然い草の情報を打ち出し、そのほかにも自社の工事の進め方、価格、海外検疫を含めた輸出情報なども掲載しています。HPに寄せられる問い合わせやメール、電話にも1件ずつ対応し、見積もりや条件面の交渉を重ねたうえで、畳を発送。HPを通じて認知度の向上や販路拡大を図りつつ、昔ながらの顧客対応で地道に事業を拡大しています。

HPの製作は他社に外注する企業も多くありますが、自身で更新を続ける理由について、森田さんは次のように語ります。

「きれいにサイトをつくることも大事ですが、手づくりだからこそ面白くなる部分や伝わる情報もあると思うんです。うちは天然い草の畳に昔からこだわっているので、その良さが全国の人に伝わるように、情報発信しています」

培ってきた“顧客第一”の精神をベースにD2Cのフローを構築

HPで注文を受け付けるようになり、森田畳店の商圏は大きく広がりました。畳という商材の特色を考えれば、これまで実店舗を訪れていた客が利便性ゆえに“ネット上に新しくオープンした店舗”を使うようになることは少なく、森田畳店のネット上の新店舗を訪れるのは、大多数がまったく新規の客になることが容易に予測されます。それは、HP開設が新規顧客の獲得、売り上げ拡大の絶好のチャンスだということを意味します。

では、この新しい“D2C”を押し進めるにあたり、森田さんはどのようなことに取り組んだのでしょうか。D2Cにおいて販路拡大・安定した出荷・顧客満足にそれぞれつながるを「情報発信」「在庫」「梱包」の面から見ていきましょう。

●誠実な情報開示で顧客との接点を強化する

森田さんは年に数回、ウェブサービスを利用して国内外にテキスト広告を出しますが、そのほかには特別な集客活動は行っていません。問い合わせをしてくるお客さんの多くが、口コミやHPを見つけて連絡をしてくるといいます。

森田畳店の集客の要といえるHPで、森田さんが特に意識したのが「情報をオープンにして、消費者の信頼を得ること」でした。

「当時、畳の価格をオープンにしていない畳屋さんも多くありました。でも、私がHPを開設する際に一番気をつけたのが、価格設定を分かりやすくちゃんと書き込もうということでした。それを見たお客さまが、価格がはっきりしているということで安心して注文を出して下さるようになったんじゃないかと思っています」

森田畳店のHPは、「新畳1畳〇〇〇〇円、表替え1畳〇〇〇〇円」といった単純な価格表示ではなく、見積もりから納品までの工程を説明した上で、その工程の中でどこまでが無料でどこからが有料なのかを明記しています。畳の価格についても、「新畳・表替え・裏返し」といった工事内容ごと、それぞれデザイン別、素材別に、詳細に説明を行っています。

そんな真摯な姿勢が伝わったのか、当時はまだあまり使われていなかったEメールを通して、近県の個人顧客から注文が入るようになりました。

HPを通したD2Cでは、地域に住む顧客との密接なやり取りや、信頼関係の構築が難しくなります。その分、積極的な情報開示を行うことで、HPを通した顧客とのコミュニケーションや顧客接点の強化を行ったのです。

●在庫は過剰に持たず、問屋との付き合いを大事にする

森田畳店では、関東圏からの依頼については、畳の加工から配送・工事までをすべて、森田さんを含めた自社の3人の職人で行なっています。畳は加工してすぐに配送・設置するため、大口の依頼があったとき以外は、店内で在庫を持っていません。関東圏外や海外など、距離的に直接伺うことができず、専門業者に発送を依頼する分についても加工・梱包までを即日で行い、すぐに出荷します。

店内には一部の資材を保管しているほか、梱包用の段ボールの保管用としてレンタル倉庫を利用していますが、畳の元となるい草は、毎日問屋を経由して仕入れています。

「い草農家さんとの付き合いもあるので、直接原材料を仕入れることはできます。でも、問屋さんは私たち職人が知らない畳業界全体の情報やい草の品質に関する情報をたくさん持っています。また、い草の運送方法やコストの削減法、手配に関する専門的な知識もあり、何よりい草の供給が安定します。HPを通じて、さまざまなお客さんから注文が入るようになったいま、非常に頼りになる存在なんです」

実際に、関東圏以外の地域や海外など、自社で直接配送できない地域からの畳販売の依頼が来るたびに、森田さんは試行錯誤で最適な梱包・発送方法を探してきました。その中で、持ち運びやすいダンボールを使った梱包や、輸送路の使い分けなど、問屋をはじめとするさまざまな業者の協力やアドバイスが、課題解決の糸口になってきたといえます。昔ながらの仕事のあり方が、森田畳店のたしかな地力につながっているのです。

●お客さんの喜ぶ顔をイメージして丁寧な梱包を心がける

元々自社でお客さんの元に畳を運び、工事をしてきた森田さん。加工したばかりの畳を設置し、お客さんの喜ぶ顔を間近で見てきました。そうした昔ながらの“D2C”の思いは、HPを通じた全国への販売にも生かされています。

現在梱包に使用しているのは、固い複層構造の段ボール。畳をしっかりと保護しつつ、それまで使っていたベニヤ板に比べた際の、自社で梱包作業をする際の加工のしやすさと運びやすさがポイントになりました。また、海外へ送る際に、木箱やベニヤ板は植物検疫が必要な国もあり、その点ダンボールは検疫がなく、畳の梱包に最適でした。さらに、輸送途中の厳しい環境に備えて、中の畳は防水のクラフト紙などで4重に梱包するなどして、万全の状態をつくります。

「梱包は試行錯誤しながら、いろいろなパターンを試しました。私たちが直接伺えない場合、届けるのは配送業者ですが、自分が直接届ける時と同じで、きれいな畳を見て喜ぶお客さんの顔が見たいんです。一方で、頑丈な資材を使うほど、エレベーターに乗せられなかったり、運ぶのに人数がかかるようになり、取り回しが難しくなります。また、場所を取ってしまい、コンテナなどを使用しなければならず、輸送コストもかかるようになります。輸送条件や輸出先の国の事情によって、そういった梱包が必要になる場合もありますが、お客さんとコスト面を含めた相談をしたり、輸送業者のアドバイスをもらったりして、バランスをとりながら、現在の形に落ち着きました」

D2Cの中から顧客がより利用しやすい商品の形を探る

ある日森田畳店を、ポーランドから来たというお客さんが訪れます。彼は自国で和物を販売している店の人で、「畳を持ち帰りたい」という相談でした。ただ、よくよく話を聞いていくうちに、「飛行機で持ち帰るには大きすぎるので困る。何とか小さくして、飛行機で持ち帰るようにできないか」という話になっていきます。

森田さんが考え出したアイデアが、「畳表に畳縁(たたみへり)を付けただけの、未完成の状態でポーランドに送る」というものでした。その後、森田さんは「畳表に畳縁を付けただけのもの」に改良を加え、新商品「畳メイキングキット」として売り出しました。簡単に畳が作れ、輸送も簡単で安上がりということで、主に外国人に人気があり、森田畳店のロングセラー商品になっています。

ターゲットのニーズに合わせて、より簡易に利用でき、持ち運びもしやすい商品を作ることで、顧客満足度が上がり、新たな顧客獲得ができたのです。

そして、今、森田さんがチャレンジしているのが、「畳を敷いた茶室を持ち運べるようにする」という難題です。

このアイデアを出したのは、森田畳店が畳を納めている東京・台東区の茶道の師匠さんです。茶道を楽しむ機会がつくりにくくなった現代、持ち運び可能な“移動式の茶室”を商品化し、「さまざまな場所、さまざまなシーンに茶室を持ち込んで、気軽にお茶を楽しめるようにしたい」という考えからでした。

床は、もちろん畳。壁を特殊な加工を施した段ボール紙で作り、天井を和紙で覆う。——これが移動式茶室の基本的設計で、各パーツをそれぞれの専門業者が作り、「これを組み立てるだけで簡単に茶室が作れます」という形のパッケージ商品「茶室Zero」として、2022年春の発売が予定されています。この商品化プロジェクトには森田畳店、紙業会社などが参加し、さまざまに検討、改良を重ねているところです。

一方、軸になる畳を作る森田さんは、昨年公開され話題を呼んだ英国の人気スパイ映画に使われた畳とまったく同じ、「セレブ向けの本当に良い天然い草を使った」ものを、このプロジェクトのために用意して、商品化、量産化されるのを待っています。D2Cを通じてさまざまな顧客とのビジネスを進めた結果、自社の商品を新しい形で生かすことのできるプロジェクトが生まれたのです。

茶室Zeroのサイズは高さ150cmで床は畳2畳ほど。組立時間もおよそ15分と、簡単に家の中に設置することができます。また、基本的に畳やダンボールでできているので、畳んでしまえば1畳分ほどのサイズになり、持ち運びも簡単。従来の畳と同じノウハウで運送することができます。

こうした新しいアイデアも、D2Cによる販路拡大と難題に挑戦する森田さんの姿勢がきっかけとなって生まれたものです。ネットを通じたD2Cを「消費者にダイレクトにアプローチする」だけでなく「消費者の考えがダイレクトに届く」という双方向のビジネススタイルだと捉えれば、「顧客の要望に何としでも応える」ことが、畳職人・森田さんにとっての究極のD2Cなのでしょう。