バングラデシュをはじめ途上国6カ国に生産拠点を持ち、バッグやアクセサリーなどの製造販売を手がけるマザーハウス。「途上国から世界に通用するブランドを」という理念に基づいた独自のブランド価値を提案し、多くのファンに支持される同社が、新たに回収・リメイク事業を始めました。その仕組みと業務プロセスを紹介しながら、回収・リメイク事業の難しさ、それでもこの事業にチャレンジする理由、新たに得られたことをマーケティング・広報の責任者、小田靖之さんに伺いました。

回収・リメイクの循環でお客さまとの絆を深める

――マザーハウスでは、顧客が使わなくなったバッグを回収し、「RINNE」という新しい商品シリーズにリメイクして、再び送り出しています。バッグのリメイクを事業化する発想は、どこから生まれたのでしょうか。

新型コロナウィルス感染症の拡大によって、2020年4月からマザーハウスの全店舗も、1カ月から2カ月にわたる休業を余儀なくされました。予想もしなかった形で時間の余裕が生まれ、それまでは当たり前だったお客さまとのコミュニケーションが急に途絶えたことで、私たちのブランドが体現するものについて改めて考えることになりました。

その中から生まれたもののひとつが、2020年7月にスタートした「RINNE」。お客さまから使わなくなったマザーハウスのバッグを回収して、新たなバッグや小物にする事業です。お客さまから「古くなってもバッグを処分するのは忍びない」「使わなくなったバッグを有効利用できないか」といった声が、以前から寄せられていたことや、製造過程で発生するレザーの端材の活用が課題になっていたことも「RINNE」に結びついています。

――「RINNE」の特徴と、事業化にあたってのポイントを教えてください。

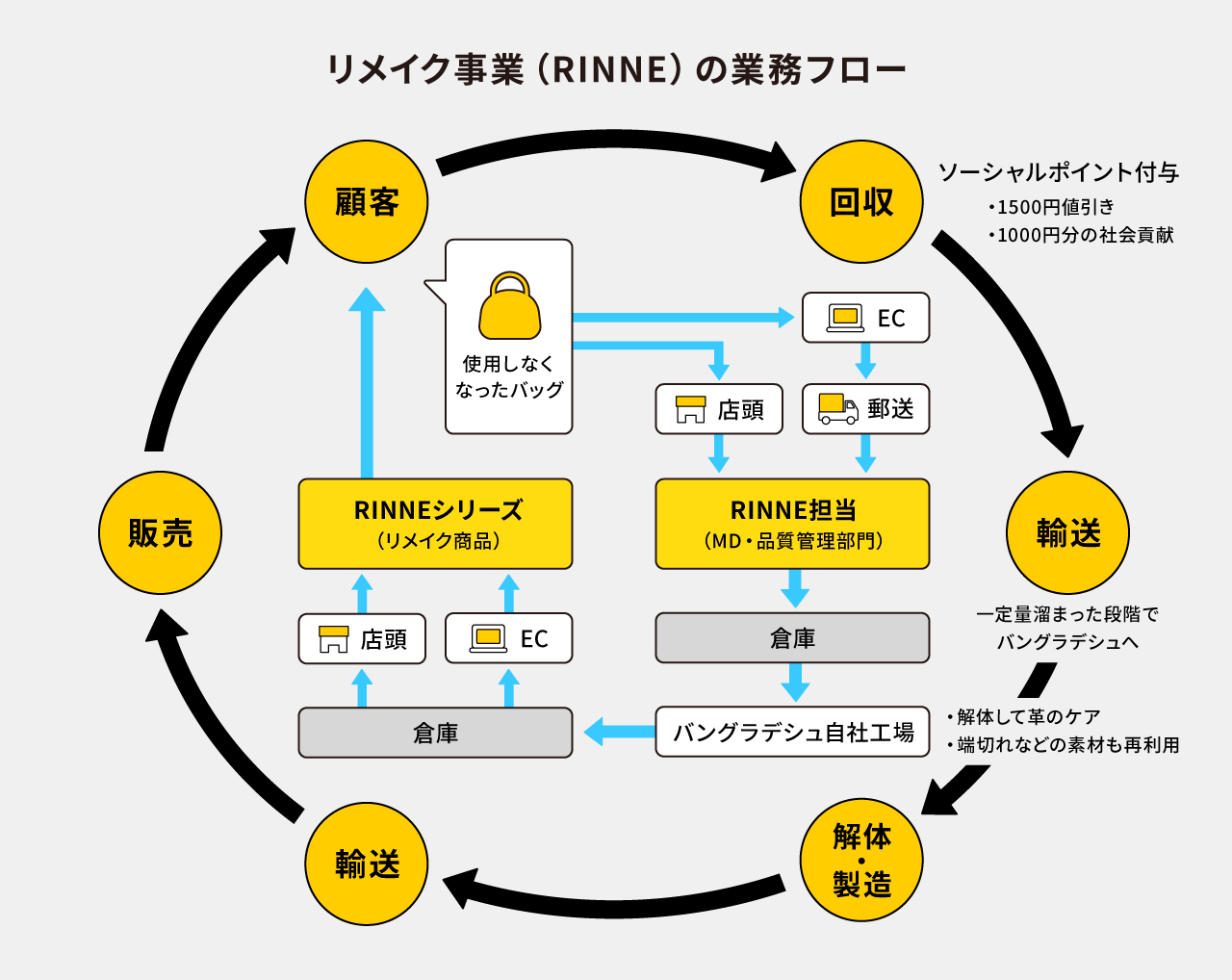

バッグの回収・リメイクの「RINNE」と、従来から行ってきたバッグ修理・ケアを合わせて「ソーシャルビンテージ」と名づけ、新たな社会の循環を生み出すトータルサービスと位置づけています。修理・ケアや回収によって戻ってきた商品の状態やお客さまとの会話から得られる情報を品質の向上や次の商品開発にダイレクトに活かせるように、事業全体をコントロールする担当スタッフをマーチャンダイジング・品質管理の部署に置きました。また「RINNE」の専用ページを設けるなどECサイトもリニューアルしています。

「RINNE」はリメイクですが、回収したバッグを解体して、全く新しいデザインの商品にするので、まず、国内で新たなデザインによる試作品を製作。そこで得たバッグの解体やレザーの洗浄などのコツ、リメイクのノウハウといったものを、デザインとともにバングラデシュの工場に伝え、現地の職人たちが生産に取り組んでいます。

バッグの回収促進の一環として、バッグを提供したお客さまには、バッグ1点につき、私たちが発行するソーシャルポイントカードに25ポイントを付与することになっています。このカードは、商品の購入2,000円(税込)ごとに1ポイントを付与する仕組み。25ポイント貯まると、1,500円分の割引に利用できるのに加えて、1,000円分を生産地の公衆衛生の向上、国内外の被災地への支援などに役立てることになっています。ちなみに、これまでバングラデシュのサイクロンや、ネパール大地震の被災者に対する支援、東日本大震災の被害を受けた東北の子どもたちの支援などを行ってきました。多くのお客さまの協力によって可能になった支援でもあり、支援活動の模様や現地の状況などについては、自社のサイトで詳しく情報提供しています。

しかし、「RINNE」はあくまでビジネスとして行うもので、社会貢献が目的ではありません。バッグの回収・リメイクをビジネスとして成立させた例は、これまで世界にないといわれているので、私たちは最初の成功例になることを目指して、目下チャレンジしているところです。

リメイクだからこそ提案できる新しい商品価値

――バッグのリメイクはビジネスとして成立させるのが難しいとのことですが、その目的はどこにあるのでしょうか。

バッグを回収して海外に送り出し、新しい商品にして日本に戻すわけですからプロセスも複雑になりコストも手間もかかります。当然のことながら、新しいレザーを使って新しい商品をつくったほうがコストは少なくてすみます。

「RINNE」が生まれるまでのプロセスを紹介すると、まず、バッグの回収は、お客さまに店頭に持参してもらうか、郵送してもらうかのどちらかに限っています。郵送の場合は、バッグをビニール袋に入れた上で梱包するようお願いしています。送料もお客さま負担です。寄せられたバッグは、担当スタッフがチェックした後、倉庫で管理。ある程度集まったところで、バングラデシュの自社工場に送り出します。到着したバッグは、現地の職人によって解体、洗浄が行われます。こうして回収したバッグから得たレザーと、工場で余ったレザーの端材を使って「RINNE」を生産します。

現在は3タイプの小型バッグと、ウォレットやカードケースなど9種類の小物をつくり、日本に送っています。運搬上の手続きやコストなどは通常商品と同様です。通常の商品は、素材のレザーのストック状況を、日本で一元的に管理・把握しているので、生産計画も立てやすいのですが、「RINNE」は素材がそろってからの生産になるので、計画が難しいという側面もあります。

――手間もコストもかけて送り出される「RINNE」を、消費者はどのように受け止め、評価しているのでしょうか。

私たちは「RINNE」をファッションの商品として生産していますが、お客さまの評価は、簡単にいえばお客さま次第。「RINNE」は同じデザインでも、使っているレザーがそれぞれ異なるので、同じ商品はふたつとありません。希少性が高い商品との一期一会的な出会いに魅力を感じるというお客さまもいますし、回収・リメイクが持つ社会的な意義や、古くなったバッグが新しく生まれ変わるという商品の背後にあるストーリーを評価する声もあります。もちろん「RINNE」そのものを気に入ったお客さまも少なくありません。価格に対する判断もお客さまそれぞれ。商品の希少性や、背後にあるストーリーなども含まれていると、理解してもらっているのではないかと考えています。

手間もコストもかかる事業ですが、お客さまに新たな価値を提案する商品として、大切に育てていきたいと考えています。

回収時の細かなヒアリングを次の商品に活かす

――「RINNE」の社会的意義をお客様はどのようにとらえていると思いますか?

「RINNE」とSDGsの関係について聞かれることは多いのですが、マザーハウスは16年前の2006年に創業したときから、「途上国から世界に通用するブランドをつくる」という理念を掲げ、その理念に共鳴したスタッフが集まって活動を続けています。したがって、私たちの商品のつくり方、サービスや会社のあり方などに、SDGsの思想や目標といったものが感じられるかもしれませんが、当初からSDGsを目指していたわけではなく、代表の山口が途上国の現場で体感したことがすべての始まりです。結果的にそれがSDGsが目指す社会像に合っていたということだと思います。

――回収・リメイクで得たノウハウを、今後のビジネスにどのように活かしていきますか?

例えばバッグをお店に持ち込まれたお客さまとの会話を通して、そのバッグがどんな方にどんな使われたかをしてきたのかという情報が得られます。また使い込まれたバッグを見て、品質の向上に役立つことを学ぶことができます。さらにマザーハウスを知っていたのかどうか、来店目的は何かなど、聞ける範囲で細かくヒアリングして、年齢や性別などの情報とともにデータ化しています。購入履歴や売り上げなどの基幹的な顧客管理データとは別に、こうしたデータを活かし、現地の生産拠点を含めて社内で共有することで、次の商品の企画や品質向上にフィードバックできると考えています。そのためにもこの事業を大切に育てていきたいと思います。

また回収・リメイクは、私たちが扱っているジュエリーやチョコレートにも応用できると考えています。ジュエリーの宝石部分のリメイクは難しいでしょうが、金や銀の部分は再利用が可能です。チョコレートも製造過程で端材が生じるので、その活用に取り組む必要があります。

いずれにしても、回収・リメイクは、私たちの理念に則った事業なので、大切にしたいと考えています。