コロナ禍は国内外のサプライチェーンに大きな影響を及ぼしました。入ってくるはずの原材料や部品が届かない、物流の急激な増加によって配送が遅れている——。こうした物流の停滞がさまざまな業界でおこりました。パンデミックの安定以降も、何らかの要因による需要の急増や工場の閉鎖などが起こりうる可能性がある中で、企業はどんな予防策を行うべきでしょうか。物流領域を専門に研究する三井物産戦略研究所の髙島勝秀氏に、製造業の物流対策や、いま注目を集めているのが物流拠点と目的地間を移動する配送の要となる 「中間(ミドルマイル)拠点」の考え方についてうかがいました。

需要の変動が大きくなり、従来の物流システムでは在庫・販売機会ロスを防げない

コロナ禍では、緊急事態宣言が発出されてサプライチェーンの分断が起こりました。

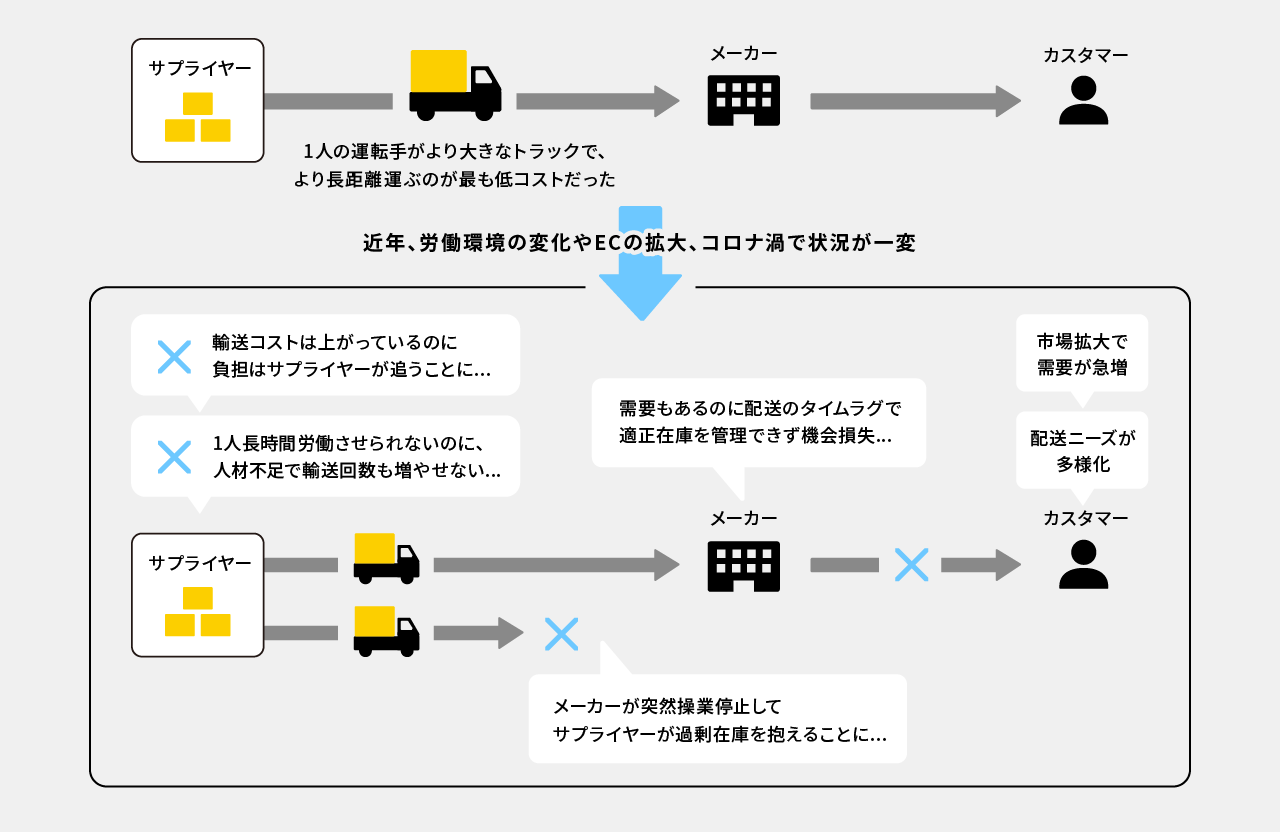

工場が突然操業停止となって製造がストップし、サプライヤーが納品できなくなって過剰在庫を抱えるケースがありました。逆に、取引先からオーダーが届いているものの、自社工場がストップして供給・配送ができないということも。また、情勢の変化を受けて急に市場のニーズが高まり、製造や配送が追いつかなくなるケースも発生しました。

こうした変化の激しい情勢は当面続くことが予想されます。そのため、サプライヤーには取引先の需要の増減に柔軟かつスピード感を持って対応し、在庫リスクや販売機会ロスを減らしていくことが求められます。

今までの物流システムでは需要の変動に対応するのが難しくなってきたのですね。

そもそも、物流というのは川上から川下まで、長い距離を大きなトラックにたくさん積んで輸送するほうがいいとされていました。そのほうが規模の経済で考えると効率がよく、コストも抑えられるからです。

しかし、社会的な長時間労働是正の流れや人手不足を受けて、長距離輸送を1人のドライバーで担うのが困難になってきました。大型トラックでの一括運送では、どうしても待機時間や空の状態での移動等の無駄が生じてしまい、結果的に人件費が割高になるなど、コスト面のメリットが相殺されてしまいます。こうした流れが配送料の値上げ、あるいはサービスの質の低下として跳ね返ってきます。

また、サプライヤーにとっても、大量の商品や資材保管しておくために大きな倉庫・拠点が必要になりますし、過剰在庫となってしまうと商品そのものの劣化を招くこともあります。需要の変動が大きい中においては、在庫を抱えすぎるのはリスクになりやすい。

こうした中で、これまでは長距離大量輸送でコストと手間を削減していた企業も、今後は物流戦略の見直しが必要になってくるでしょう。

「中間拠点」の活用をすればニーズの変化にも柔軟かつスピーディに対応可能

——取引先の需要に柔軟に対応するためには、どのような物流戦略が必要でしょうか。

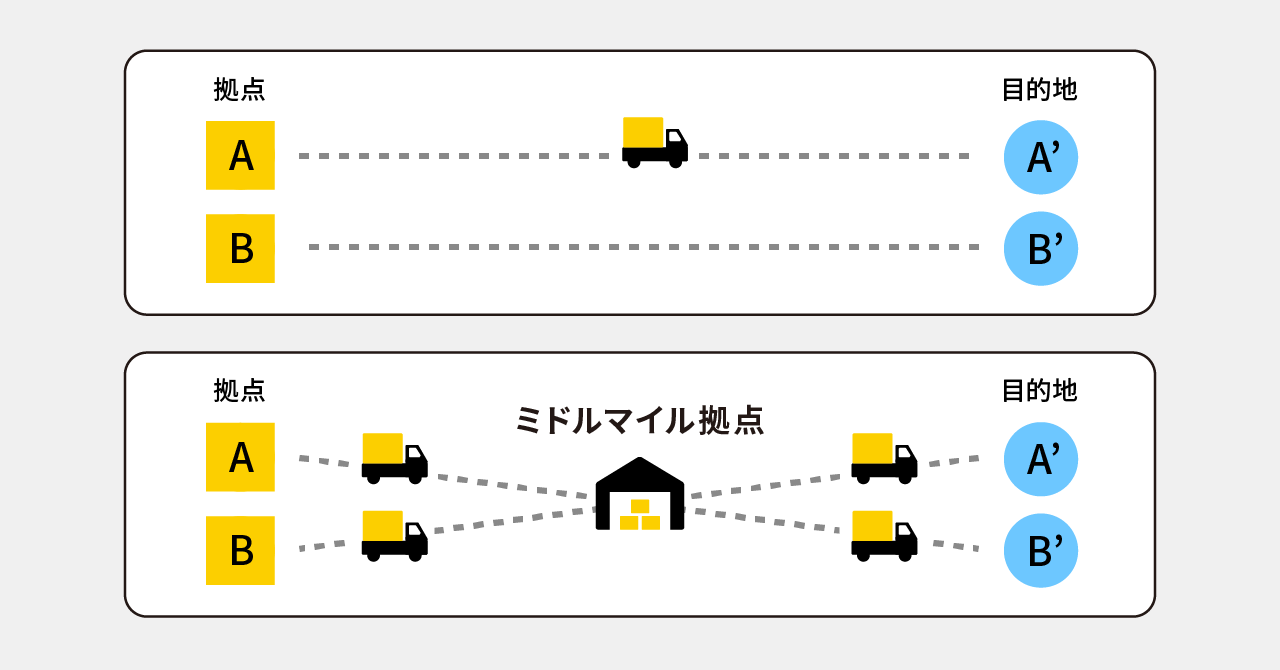

従来の長距離一括輸送というのは、拠点Aから目的地A‘への一直線の線です。荷物はAからA’にしか運ぶことができません。例えば、輸送手配をしている間に目的地A’での需要が減ってしまい、別の拠点B’で需要が高まったとしても、目的地を急遽変更することは困難です。これは長距離一括輸送のデメリットとも言える点です。

では、需要の変動に柔軟に対応できるようにするには、どうしたらいいか。長距離区間の途中にミドルマイル拠点(中間拠点)を設置し、移動距離を刻むのです。

商品を積んで拠点Aを出発したトラックはまずは中間拠点に向かいます。そこには、別の拠点B、Cからも商品が届きます。そこで、取引先からの需要に応じて、A、B、Cから集められた商品から必要なものを必要な分だけピックアップして、最終目的地A’に届けるのです。同じように、B’,C‘といった複数の目的地に届けることもできます。

例えば、取引先から小ロットの商品を高頻度で配送することを希望された場合、注文のたびに配送するのは手間とコストがかかってしまいます。サプライヤー側としてはなるべくコストを抑えたい。その場合、ある程度の在庫をいったん中間拠点に運び、そこで取引先の需要にあわせて品数や点数を調整することで、コストを抑えながらも顧客ニーズにあわせて柔軟に配送することができます。

また、取引先から「2日後の10時に届けてほしい」と言われた場合、中間拠点で商品をいったん待機させ、到着時間に合わせてトラックが出発するように手配をすることも可能です。

従来は拠点Aから目的地A‘へ荷物を運んだトラックが、帰りは何も積まず、空っぽで戻ってくるケースもありました。これは明らかに無駄です。その点、A’から中間拠点にいったん戻り、そこで荷物を積んで他の目的に向かうこともできるので、輸送リソースを最大限に活用できるようになります。

メリットを最大化するには、納品先に近い場所に拠点を持つことが大事

——拠点Aから中間拠点への配送は自社内、グループ会社内となるので、調整がしやすそうですね。

中間拠点への配送は最終的な納品先に届ける1つ前段階の配送です。そのため、自社でスケジュール調整できますし、何をいつ送ったかも把握しやすい。どこに何を届けるかが決まっているので、定期配送化することもできます。小型車両・短時間での運搬が可能となり、積載効率が向上することから、結果的に大型拠点と比べて、中間拠点のほうが低コストオペレーションが可能になることも考えられるのです。

一方、中間拠点から最終的な納品先に届ける配送は時期や物量が不定ですし、求められるサービスレベルも高い。納品先が欲しいものを欲しい分だけ、欲しいタイミングで提供するためには、拠点と納品先までの距離を近くすることが必要です。

自社内で調整ができる中間拠点までは長くもっておく。そして、高いサービスレベルが求められる納品先向けのラストマイルの配送距離を短くする。これによって、より効率よく、より柔軟な物流が可能となります。また、BCP(事業継続計画)を考えた危機管理面においても、複数拠点を持つことは重要といえるでしょう。

——中間に拠点を持つことで、サプライヤー側は多角的な物流戦略をとれるようになるのですね。

「中間物流拠点」という考え方は以前からありました。しかし、まだまだ活用について知られていない部分が多くあります。他社サービス等を利用すれば、大型の自社拠点を設置するよりも低コストなので、大規模事業者だけでなく、中小サプライヤーでも検討すべき選択肢といえるでしょう。

また、取引先のニーズに柔軟に対応できるようになった背景には、AIやロボティクスなどのテクノロジー面での進化が大きいと言えます。いつ、何台のトラックが到着するのかが予測できるようになり、それにあわせて人員を配置することが可能になりました。

テクノロジーというと他人事に聞こえるかもしれませんが、中小のサプライヤーにとってもやるべきことは同じです。前工程、後工程の取引先と情報共有を円滑にするために、データを管理したり、簡略・効率化したりと、デジタル化は必須になるでしょう。まだまだ人が行っている企業も多いようですが、取引先との連携を考えれば、物流・管理部門のデジタル人材の育成は大事になるでしょうね。

企業の全体戦略を語るうえで、物流をどう構築するかはとても重要です。物流戦略を語れないと経営がなりたたないと言ってもいいと思います。

日本ではともすると、荷物が届いてあたりまえと思われがちですが、自社で物流を手がけるにしても、外部の物流パートナーに委託するにしても、まずは自社がどんな価値を納品先に提供するかをしっかり考えることが大切です。自社の物流システムをニーズに合わせてアップデートすることが、企業には求められていると言えるでしょう。