※掲載記事の内容は取材当時のものです。

拡大する特殊医薬品輸送市場。求められる高度なロジスティクス技術

医療技術の進展により、失われた人体機能を回復させる「再生医療」や、患者さんの遺伝子情報を調べて一人ひとりに最適な医療を提供する「個別化医療」など、次世代医療が現実のものとなってきました。

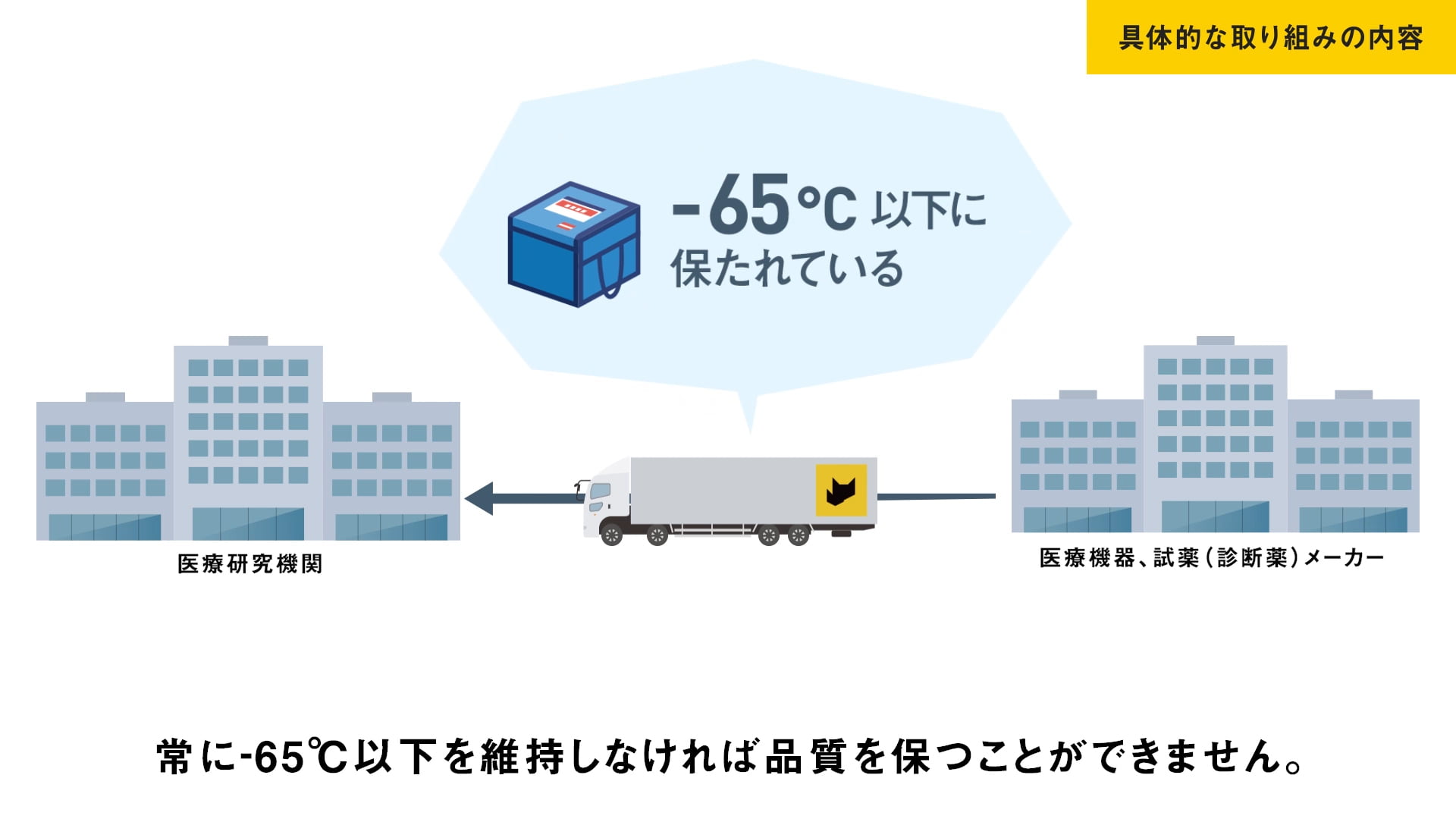

このような高度な次世代医療を支えているのが、特殊医薬品の輸送です。特定の患者さんのため、高価な稀少医薬品や検査試薬、検体などを迅速かつ徹底した品質管理のもと輸送することが、医薬品業界では大きな課題となっています。一方、患者さんにとっては、治療を受けられる医療機関が限定され、治療費が高額になるという現状があります。

こうした中、厚生労働省では医薬品の品質管理の指針として、2018年12月に「医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン」を定めました。「GDPガイドライン」では品質管理のポイントとして次の3つが挙げられています。

① 医薬品の安全性、品質の管理

工場出荷時と同じ状態、品質を保って患者さんのもとに届けるため、厳重な温度や湿度管理、衛生対策が求められています。また、輸送時の衝撃が品質悪化につながる恐れもあるため、可能な限り衝撃を与えない輸送が必要です。

② 流通過程の管理

医薬品を輸送、保管する過程では多くの企業や人が関与します。医薬品の適格性を確保するために、徹底したトレーサビリティの管理が求められます。

③ 医薬品の偽造、盗難対策

偽造医薬品や盗難を防ぐために、輸送時のセキュリティ管理も欠かせません。検体や特殊医薬品の輸送をおこなっている大山氏は、従来の特殊医薬品輸送が抱える課題について、「GDPガイドラインに準拠しながら特殊医薬品を安全、確実に輸送するために、これまでは輸送車のチャーターやハンドキャリーでの輸送が主流でした。しかし、品質管理やトレーサビリティを徹底するためには多大なコストがかかってしまうという課題がありました」と話します。

特殊医薬品輸送市場は今後拡大していくと見込まれており、2030年には630億円になると推計されています。また、次世代医療の普及のためには、より低コストで品質管理のしやすい輸送方法の構築が急務となっています。

こうした中、特殊医薬品輸送の課題を解決する新しいロジスティクス技術が登場しています。ここでは、カギとなる注目のソリューションをご紹介。これらの技術はシスメックスが開発した特殊医薬品輸送技術にも採用されており、すでに実用化のフェーズに入っています。

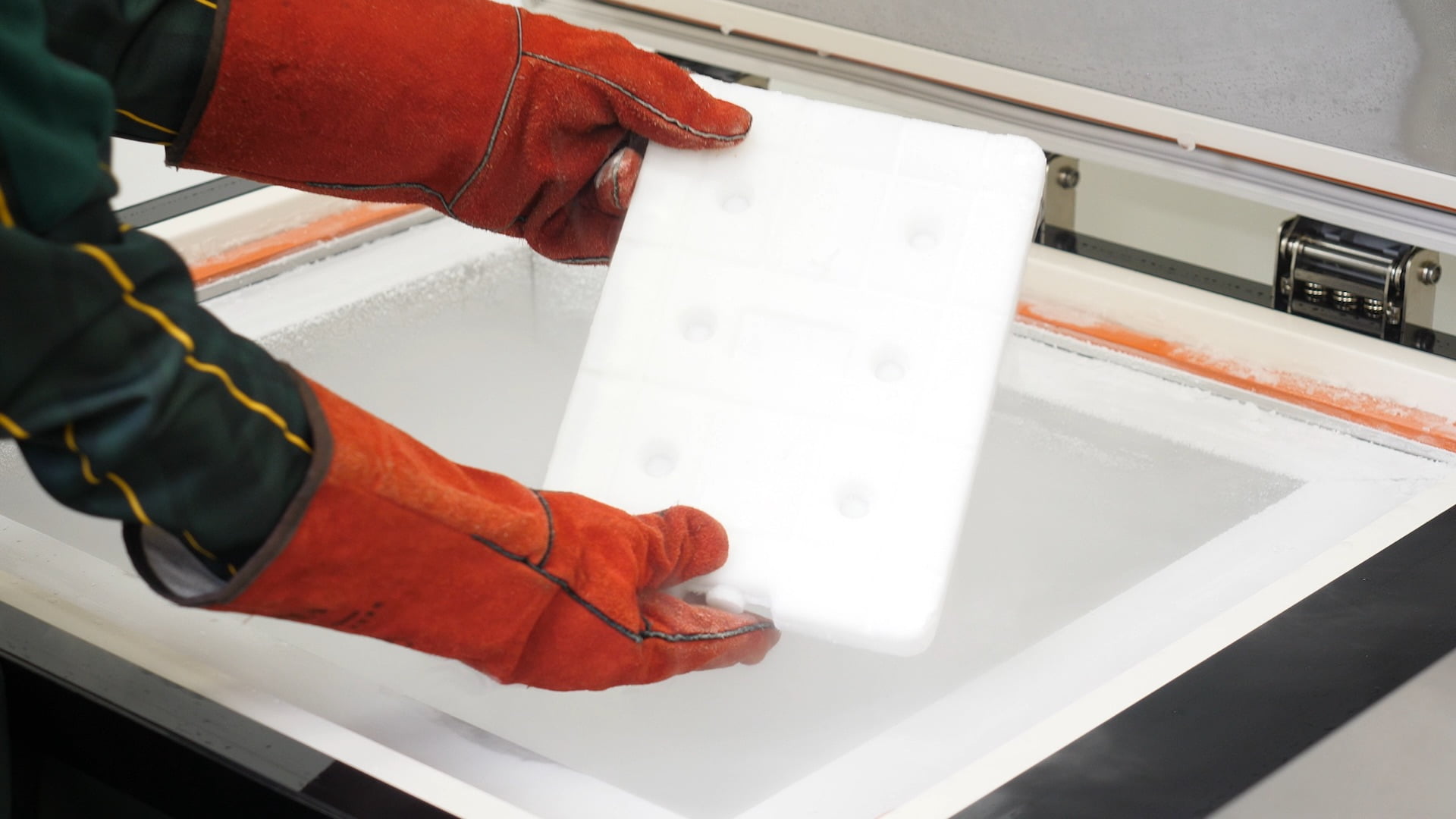

【温度管理】ドライアイスを使わない-120℃の「超低温氷」

多くの特殊医薬品は超低温輸送が必要とされており、これまでは主に-78.5℃で冷却できるドライアイスが使われていました。しかし、ドライアイスはCO₂を排出するため環境負荷がかかり、安全性の担保や管理の手間も課題でした。

また、近年身近になった新型コロナウイルス感染症のワクチン輸送においても、徹底した輸送時の温度管理が必要とされていますが、接種現場での冷凍庫故障によるワクチン廃棄が問題となったのも記憶に新しいところです。

現在、-70℃や-20℃といった温度を保たなければならないmRNAと呼ばれる遺伝物質を利用した新型コロナウイルス感染症のワクチンが安全に輸送されているのは、ロジスティクス技術の進歩によるところが大きいと言えるでしょう。

また、こうした課題を解決するソリューションの一つとして、注目を集めているものがあります。-120℃の「超低温氷」をはじめとした、ドライアイスを使わない冷媒です。

「超低温氷は、ドライアイスを使った輸送に比べて、より手軽に扱うことができる技術です。品質管理も容易になるため、今後の特殊医薬品輸送での幅広い活用が期待されています」(大山氏)

「超低温氷」はコンパクトで扱いやすく、専用資材を組み合わせることで、超低温状態を長時間キープすることが可能です。また、環境に配慮したサステナブルな輸送を実現するだけでなく、電源確保が難しい環境でも冷蔵庫や冷凍庫のかわりとして一時的な保管に活用することもできます。

企業が抱えている課題

梱包の見直しを行う企業が抱える課題には、「コストの削減や最適化を求められている」といったものから、「たくさんの製品を一度に効率的に運びたいけど、どういう規格で運べばよいのかわからない」、「木箱梱包で海外出荷をする際に、現地の高い要求をクリアできる品質を担保できない」といったものなど、コストや品質面の課題が多く見られます。

特に木箱梱包の海外出荷の場合は、ここ5〜6年くらいで日本では問題ない状態であっても、現地ではクレームの対象となってしまったり、製品を受け取ってもらえなかったりといったケースが増えてきており、企業側はその対応に頭を悩ませています。

また、海外出荷の場合は、SDGsの観点などから資材やその処理に対して環境配慮を求める傾向が強くなっているので、それらの要件を満たすようなリターナブル資材を使用した梱包に関する相談も増えています。

【リスク管理】リアルタイムトラッキングシステムで迅速、安心な輸送を実現

「GDPガイドライン」により、輸送中の温度や湿度の状況、位置情報などの厳密なトレースが求められる特殊医薬品輸送。これを実現するためには、リアルタイムで輸送状況をモニタリングするシステムが必要です。

例えば、特殊医薬品輸送のトータルサービスを提供する大手物流会社では、温度、湿度、照明、振動、衝撃などに関わる輸送状況のモニタリングを実施。また、輸送計画と位置情報を比較して、適切に輸送が行われているかをリアルタイムで確認することができます。

特殊医薬品輸送の場合、輸送時になんらかの異常が発生した際にすぐに対応しなければなりません。前述の大手物流会社のサービスでは、輸送中に異常を検知した場合はアラートを出し、アラートの内容と外部要因を踏まえて配送ルートの変更や保冷剤の追加をドライバーに提案。トラブルが起きたその場でリカバリー対応を行うことができます。

「リアルタイムで輸送状況をモニタリングすることで、輸送時のトラブルが起きても医薬品の品質を守り、ロスを防ぐことができます。また、到着時間をコントロールできるので、患者さんの治療スケジュールに沿ったきめ細やかな輸送を実現できます」(大山氏)

【コスト効率化】専用輸送資材によって混載輸送が可能に

超低温管理が必要な特殊医薬品輸送においては、従来、チャーター輸送やハンドキャリーでの輸送などが必要とされており、高いコストが課題となっていました。

これを解決するのが、ボックス単位でエリアクリアランスを実現し、隔離輸送を行うソリューションです。「GDPガイドライン」に準拠した専用ボックスと資材を用いて、温度状態や位置情報をリアルタイムにトラッキングすることで品質をキープ。ほかの荷物との混載が可能になり、既存の輸送ネットワークをフル活用できるため、低コスト化が可能になります。

また、輸送資材の提供、回収も輸送会社が行うサービスを利用することで、資材保管や在庫管理の手間がなくなるメリットがあります。

「医薬品の輸送コストを下げることができれば、患者さんの治療費の低減にもつながります。今後は患者さんの状況にあわせた次世代医療が広がっていくとみられ、特殊医薬品輸送の市場も広がっていく見込みです。輸送の低コスト化、効率化は次世代医療を身近にしていくために必要不可欠といえるでしょう」(大山氏)

特殊医薬品輸送は運ぶものや配送先によって適切な対応が異なります。と推計されています。そのため、何をどのように運ぶのか輸送会社に相談すると、適切な輸送方法を提案してくれるでしょう。トータルでサービス提供している企業もあるので、医薬品輸送を検討している場合は活用を検討してみてください。

出典

国土交通省「~日本式コールドチェーン物流の海外展開を目指して~」

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000516.html

国土交通省「~ASEANへの日本型コールドチェーン物流の展開に向けて~」

https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000419.html

経済産業省「-日本のサービスの適切な評価と海外市場の拡大を目指して-」

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200603002/20200603002.html