株式会社ドームユナイテッド ドームいわきベース センター長 澁谷晋司さん(左)

1996年にスポーツ用のテーピングの輸入販売会社として設立された株式会社ドーム。1998年より、アメリカのスポーツアパレル「アンダーアーマー」の日本総代理店になっています。2011年の東日本大震災で福島県いわき市に支援物資を届けたのをきっかけに、雇用創出を通じた復興支援を行うために物流センターを設立することにしました。そして2016年に完成したのが「ドームいわきベース」です。「魂の息吹く物流センター」をコンセプトに、自社グループによって運営しています。 ※掲載記事の内容は取材当時のものです。

世界中のアスリートやスポーツを愛する人々から支持されているスポーツウェアブランド「アンダーアーマー」。株式会社ドームはアンダーアーマーの正規日本ライセンシーとして、アパレルをはじめとするスポーツプロダクト事業を展開しています。そんなドームが、中期経営計画の達成に向けて現在進行形で取り組む“理想の物流”の実現に向けた動きと、その思いを語っていただきました。

業務フローを一気通貫し、特定の工程に負荷がかからないように全体を最適化

アンダーアーマーの日本総代理店として、「社会価値の創造」を企業理念に、そして「スポーツを通じて世の中を豊かにする」をミッションとして掲げるドームグループ。同社は、2016年に福島県いわき市に物流センタードームいわきベース(以下、DIB)を構え、自社グループで倉庫運営を行うことで、商品企画から配送・返品までを一気通貫で実行できる体制を整えています。

石井さんは、「商品企画・開発、生産管理から販売、物流まで業務フローを一気通貫することで、業務内容を超えて風通し良く議論することができます。例えば、会社として改善すべき課題がある場合、関係する各現場の当事者同士で議論できるので、具体的かつ建設的に話をすすめることができます。それが当社の強みです」と語ります。

「私たちが掲げる標語は『ハッピーサプライチェーン』。全体を最適化するにあたり、どこかに過度に負担がかかるようなオペレーションは長続きしないものだと考えています。もちろん、言うは易く行うは難しで、抜本的な解決が一気にできるわけではありません。できることを一つひとつ整理しながら、取り組んでいる状況です」(石井さん)

ここまでの取り組みとしては以下のようなものを挙げています。

・各工程の負荷を数値化(MH)して把握

・目標達成の指標を数値化(KPI)して進捗を管理

・営業と連携して、計画オペレーションを逆算

・営業や店舗スタッフの倉庫見学、倉庫従業員の店舗バックヤードでの実作業の体験により、互いの業務への理解を深度化

今も昔も、物流に求められる要素として変わらず高い需要があるのがスピードです。B2BでもB2Cでもこれは変わりません。しかし、時代の変化に合わせて、物流に対する需要にも変化が見える部分もあるといいます。

「例えば、大手のB2Bの場合、送料負担割合も一因としてあるとは思いますが、在庫を持ちたくないという思いから多頻度納品のニーズが増しています。近年はコロナ禍ということもあり、その傾向はますます強くなっていますね。また、ネット通販に力を入れられているBtoB先では、段ボール潰れ等の基準が以前より厳しくなったように感じます。B2Cにおいては、一番変化も大きく、購入特典などのロイヤリティプログラムの有無、そしてその内容、送料の有無、さらには受取や返品のしやすさ、ギフト需要、決済手段の豊富さ、環境問題への取り組みなど、商品や購入先を選ぶ際の重要な要素になってきています」(石井さん)

倉庫に集まるデータを会社全体で活用し市場ニーズに対応

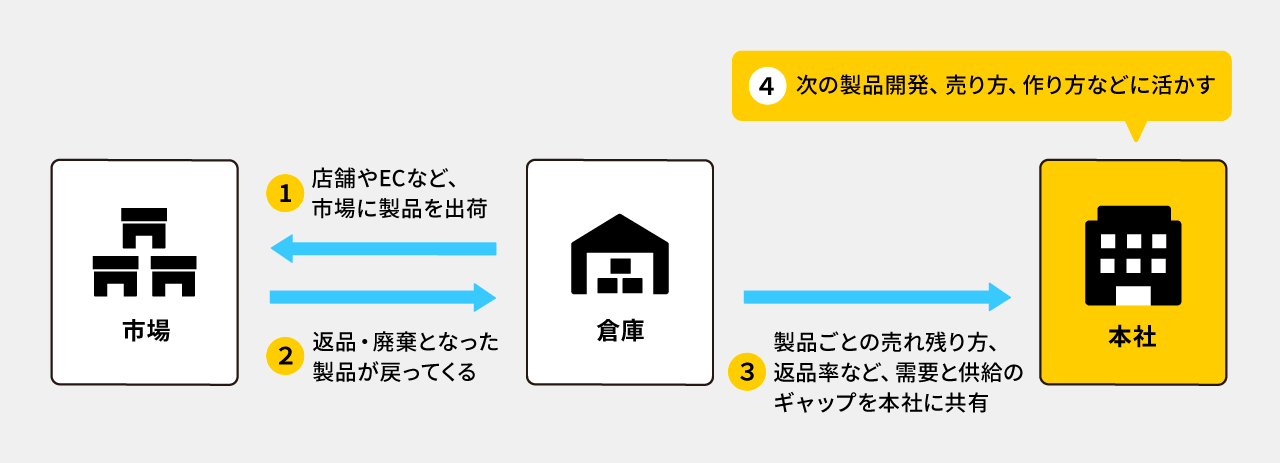

こうしたB2B、B2Cにおけるニーズの多様化をすべて把握できる倉庫を、「会社のオペレーションを写す鏡」だと石井さんはいいます。

「いつ・どこに・何を・何枚といった、見込んだ需要に対して計画通りに出荷できるのであれば、それは、顧客・市場のニーズに応えられている可能性が高いといえます。しかし、さまざまな理由で計画通りにいかないことも少なくありません。それは需要と供給の差、つまり在庫として現れます。例えば、高回転でも最後に在庫が残り、利益を食いつぶすようではよくありません。往々にして、売上ばかりに注目して在庫状況からは目をつぶってしまうものですが、「在庫の残り方には理由がある」ことを受け止めることが大切だと思います。

在庫状況・保管状況を倉庫から全社に発信することで、『こんな在庫の残り方をすることが多いならば、こう作るのはどうか』『こう売るのはどうか』『こういうルール決めを行うのはどうか』など、作り方や売り方、返品の仕方のヒントになることもあります。これが市場ニーズの発信と同値になり、4R(※)を研ぎ澄ましていくことへの一助となっていくものと考えています」

(※)4R:Right Product, Right Place, Right Time, Right Quantity

需要の変化への柔軟な対応に加え、石井さんはまだまだ足りていない部分も多いと言います。

「B2Cについては、まだ改善の余地は大いにあります。中でも課題と言えるのが、購入率です。サイトに来てくれている人は多いものの、そこから購入してもらったりリピーターになってもらえたりする率をもっと高めていかないといけません」(石井さん)

その中で意識していることのひとつが顧客の利便性の向上です。

例えば、ECで購入した商品の受け取り方法として、昨今は対面での受け渡し以外にも、宅配ボックスや玄関ドア前の置き配をはじめとした非対面での受け渡しのニーズが高まっています。こうした顧客の利便性を向上させるサービスを積極的に導入しながら、効果検証を行っているといいます。

「まだ、こうしたサービスの導入をしてから日が浅いのですが、しっかりと効果を検証しながら、PDCAを回していきたいと考えています。EC運営は自分たちで運営の意思決定ができる部分も多いので、顧客起点で考えながら、まずはやってみる、費用対効果を検証していく、という姿勢を大切にしています」(石井さん)

部門・工程の垣根を越えた「作業負荷の最適化」の議論で生産性を向上

ドームグループでは、企画から物流までが一気通貫であることを活かし、川下から川上への提案、意見交換も積極的に行われているそうです。

「アンダーアーマーのノベルティを入れたり、ラッピングをして配送したりなど、さまざまな意見が出されました。一つひとつの商品は、企画、開発、営業、マーケティングなど、我々の仲間が皆で一生懸命考えて、形にして、作ったものです。だからこそ、その想いをしっかりと届ける、一緒の想いで届ける、という姿勢・考え方が大切です」(石井さん)

それらを考えるのに一番大切なのは、「我々は一般消費財ではなく、アンダーアーマーブランドの商品を扱っている」という意識で、そこから競合他社とは違う競争優位性や強みは何かを考えることが重要だといいます。

「アンダーアーマーブランドのミッションは『makes you better』。今よりも少しでもより良くなろうとする方々をサポートし、それを後押しするブランドです。商品はもちろん、その一丁目一番地です。物流はその最終ランナーとして、お届けした際に、『より良くなろう』という気持ちに一層なってもらえるような状態にしたいと思っています。例えば、シャツが届いた時に、よし頑張ろうと思えたり、シューズが届いた日が雨でも走りたいと思えたり、お客さまの気持ちを盛り上げるような状態でお手元に届けたいと思っています。具体的な事はこれから考えていきたいと思いますが、そういうブランドの姿勢は、自社サイトで購入してくれた方へは、一番伝えやすいはずですし、むしろ伝えることが大切な使命だと考えております」(石井さん)

現場責任者の澁谷さんも、「倉庫側からも企画に対して意見を出すようにしている」と語ります。

「例えば、製品にプラスアルファで何かを同封するなら、別にノベルティに限る必要はありません。誕生日が近いお客様にメッセージカードを同封することも可能です。物流側でできることを企画側に伝えながら、お互いにすり合わせる感じですね。」(澁谷さん)

物流側のスタッフであっても、企画、開発、営業などと同じ想いを持ち、お客さまの元へ商品を届ける。こうした考え方をメンバーの一人ひとりに定着させるための施策にも取り組んでいるそうです。

「異なる部門・工程のスタッフが同じ方向を見据えていくには、目標の土台を共通認識として持っておく必要があります。つまり、会社の理念や想いを明文化し、カルチャーといえるくらいに一人ひとりになじませる必要があるんです。そこで、 “物流プレイブック”というものをつくっています。ここには、社会人とは何かという基本的なことから、なぜここに物流センターをつくったのかという、当社の根幹の考え方が記載されています」(石井さん)

「物流プレイブックをつくった時期は、若い社員を積極的に採用していた時期でもあります。物流の“ぶの字”も知らない人たちに1から教えていくにあたって、物流プレイブックは教える側、教えられる側の双方にとってありがたい存在でしたね」(澁谷さん)

それ以外にも、ドームグループではDIBのメンバーと本社のメンバーが気軽にコミュニケーションを取れる環境も整備。チャットサービスを活用して、目標値や作業負荷を共有しながら、前もって計画を建てることで、スループット(※)の最大化やリードタイム短縮、出荷量の最大化などにも効果を発揮しているといいます。

(※)スループット:一定時間あたりの処理能力や生産性のこと。

「スループットでも、リードタイム短縮でも、物流側だけでできることは限られており、営業や店舗などの本社メンバーとの連携が必要不可欠です」

そこで、本社メンバーが倉庫業務を体験する機会を設けたり、本社側から倉庫側に事業の向かう方向性やその課題を適宜伝えたりしている、とのこと。

「その結果、営業担当からの依頼が物流センターの作業状況を踏まえたものになりました。倉庫側もやりたい事を理解した状況で、一歩進んだところから議論がスタートできるので、建設的かつスピーディーに話し合うことができて、依頼内容の実施、振り返りまで進められます。これこそが同じ志を持つ意思ある社員がいる意味であり、我々の強みです」(石井さん)

一つひとつの課題に対し、真摯に向き合いながら改善を進めていくドームグループ。

「これからB2Bについては、各店舗の独自ルールへの対応やデジタル化、多頻度小ロットへの対応を進めていきたいです。また、B2Cにおいては、ブランドロイヤリティを高めてお客さまとのつながりを大切にしながらニーズを探り、できることを進めていきたいですね」

今後も、足元でできることから一つひとつ進めていきたいと話します。