創業以来、プロ仕様の専用庖丁を手がけ、ごく限られた問屋ルートでの販路に依存していたタダフサですが、一般ユーザー向けの新商品の販売を開始すると一気に話題となり、生産が追いつかないほどのヒットを記録します。さらに海外市場ではコロナ禍にもかかわらず販路を拡大していると言います。B2Bの専門性の高いメーカーが、なぜ一般ユーザーや海外市場に受け入れられたのか?その秘密に迫ります。

固定した販路への危機感からD2C進出を決断

タダフサは、その技術力でかつては900種類もの庖丁を製造していました。その多くは創業以来の主力製品だった漁業用の庖丁。魚類やサイズごとに特注された、漁船の上や加工工場で使われるプロの道具です。他にはない技術で安定した売上を確保してはいましたが、販路が固定されていることは長年の課題でもありました。

「転機となったのは東日本大震災です。売上の半分を占めていた漁業用庖丁の需要が一気に落ち込みました。こうした専用庖丁の取引は問屋を通しての納品。受注数は増えても販路は限られます。2011年までは総量が多かったので売上げは維持されていましたが、漁師さんたちの現場が見えない状況でした。失われた市場に対しても自分たちでは何もできません。そこで、自らユーザーへ直接製品を届けることができるD2Cの販路開拓に本格的に乗り出したのです」(代表取締役 曽根忠幸さん)

わかりやすい商品ラインナップで一般ユーザーが買いやすい売り場に

まず、曽根社長が取り組んだのがD2Cのための商品ラインナップの見直しです。それまで900種類もの庖丁を自在に作れる技術は、タダフサの強みであり、職人たちの誇りでもありました。しかし、一般ユーザー向けに庖丁を売ることを考えると、「種類の多さ」は消費者を混乱させるだけだと曽根社長は考えました。常時生産する庖丁を一気に70種類に絞り込み、さらに一般ユーザー向けに家庭用庖丁の自社ブランド「庖丁工房タダフサ」を立ち上げます。

そこに投入された新商品ラインナップは、これだけ揃えれば料理初心者には充分という「基本の3本」。料理の腕が上がったら揃えてもらいたい「次の1本」が4種。合計7種類。商品数を思い切って絞り込みました。そのネーミングにも曽根社長の工夫が見られます。

「プロ用の商品は、専門店のスタッフが料理人や漁師など、実際に弊社の商品を使うお客さまに弊社の庖丁の良さを説明して販売しています。しかし一般ユーザー向けの商品を扱うお店は専門店ではありませんから、詳しい説明には限りがあります。オンラインショップならなおさらです。そこで商品そのものが使い方を語るネーミングを考えました。使い方が明確な商品なら、まずは手に取ってもらえる。手にしてもらえれば使い心地の体験・判断へと一歩踏み込んでくれるはずだと考えたのです」(曽根社長)

プロが認める技術力をいかに一般ユーザーに理解してもらうか。これはD2Cの大きな課題の一つです。商品を一般向けに整理し、わかりやすいネーミングで購入しやすいラインナップにすることが、その第一歩と言えるでしょう。

新ブランドの立ち上げに合わせて、協力企業が展開している日本各地のテナント店舗や自社のオンラインショップ、工房併設の直営店など、これまでとはまったく異なる販路が広がりました。ラインナップを絞り込んだことは、そうした販路での売りやすさにもつながっています。

商品が技術を語り、ユーザーが広める仕組み

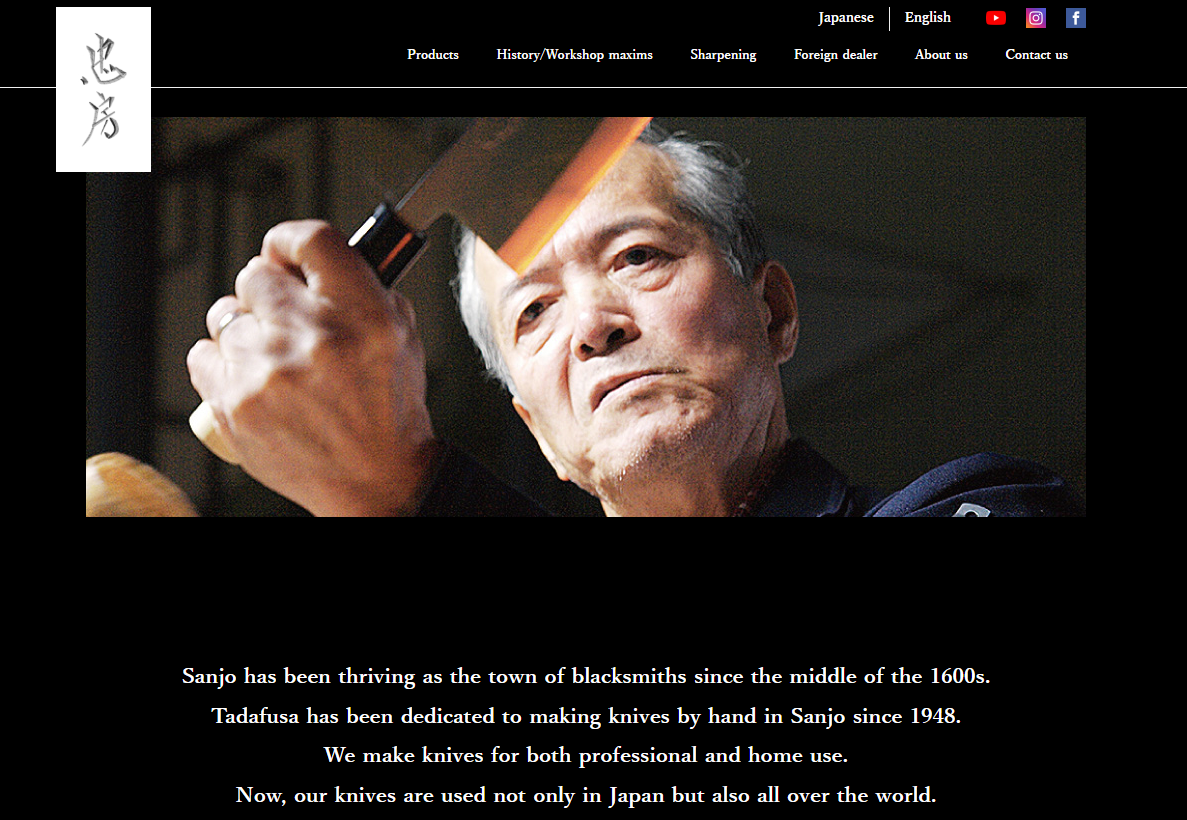

次にタダフサが目指したのは、ユーザーが商品を口コミやSNSで広めてくれる仕組みです。さまざまな商品を販売している取扱店には、庖丁専門店のように商品の良さを説明できるスタッフがいるとは限りません。その役割を、実際に商品を使ったユーザーの口コミで広めてもらうことにも期待したのです。そのために、まず「ユーザーに近い工房」を目指しているといいます。「この商品を買っていただくためには、タダフサという工房とものづくりの背景をもっと知ってもらうことが必要だと考えました」(曽根社長)

タダフサにはD2C参入と同時に新たに挑戦している取り組みがありました。それは地元三条市も巻き込んだ、ものづくりの街をアピールする工場公開イベントです。一般ユーザーが、いろいろな工場を訪れ、生産者の姿、生産の現場、本物のものづくりを体験してもらうことが目的です。その情報や光景はSNSによって積極的に発信されました。

SNSを担当している番頭の大澤真輝さんには、1つのこだわりがあるそうです。

「とくにタダフサの製品を買った、イベントに参加したという一般の方の書き込みは積極的にチェックし、拡散もしています。私たち自身が一方的にアピールするのではなく、ユーザーからどう見えているのか、その見え方や評価を他の人に知ってもらうことにも力を入れているのです。『基本の3本』が使い方を語ったように、商品を手にしたユーザーがそれぞれに感じたタダフサの庖丁の魅力を語ってくださる。弊社はあまりプレスリリースを出すことがないのですが、こうしたSNSでのつながりと拡散で新規のユーザーを獲得しています」(大澤さん)

ブランド設立の2012年からの10年間は、まさに日本におけるSNSの黎明から発展と同時期。タダフサのブランド戦略の成功のカギは、そうした時代の波もあったのでしょうか。しかし、曽根社長は、SNSだけではなかったと言います。

「コロナ禍の3年間をふり返ると、SNSだけでユーザーとつながるのは難しいということを強く実感しました。ユーザーがタダフサの庖丁について語りたいという動機は感動体験が基本にあります。それは、弊社工場を訪れたり、職人と話したり、マイ庖丁を研ぎ直すことで切れ味をとり戻したりと、その庖丁との付きあいから生まれます。コロナ禍後の社会では、リモートでもOKというものも増えると思いますが、ユーザーがリピーターになってくれるという変化は、リアルな体験を私たちが提供し続けることで叶うことだと思います」(曽根社長)

コロナ禍でもSNSを活用して海外販路を拡大

国内で一般ユーザーを開拓する一方で、曽根社長は海外市場にも目を向けます。インバウンド需要が日本を席巻した時期、タダフサの庖丁も来日観光客に人気が高く、工場併設の直営店に直接訪れる観光客も多かったそうです。国内の庖丁専門店で購入されたタダフサの庖丁も、半数近くは外国人によるものだったといいます。そこに曽根社長は注目し、海外への展開を決断しました。

「以前から海外での和庖丁の評価は年々高まっていました。海外はオールステンレス製の庖丁が主流で、炭素鋼を使った鍛造庖丁は希少価値が高く、こだわりを持つ料理人たちのあいだでも人気なのです。私もドイツで開催される世界最大の国際見本市「アンビエンテ」 に10年ぐらい前から通い販路を開拓、徐々に海外との取引も拡大してきました」(曽根社長)

一般ユーザーを開拓した国内に対して、海外は多品種のプロ仕様を売りにしています。そこにも曽根社長の確かな戦略がありました。

「日本で1万人のユーザーを獲得するには、一般ユーザーを取り込む必要がありますが、世界は母数が違います。1%の人に届く、尖った商品にも確実に市場があります。多売を目指さずに、1本1本のクオリティを高めることで事業が成立するんです。ですからWebサイトも日本語版とはまったく異なる情報を発信して、プロを強く意識しています」(曽根社長)

英語版のWebサイトには、国内D2Cの新ブランドの掲載はなく、伝統的な和包丁を中心に紹介されています。SNSの発信も同様に、プロ仕様の商品や職人の技術に関する情報が中心で、イベント情報などを掲載し、一般ユーザーとのつながりを重視した日本語版とはまったく異なる発信をしています。

2020年、海外の販路拡大を本格化しようと考えた曽根社長は、貿易担当の社員を採用します。しかし、直後にコロナ禍に襲われて海外の見本市も中止になるなど、この計画は頓挫するかに思われました。ところが予想外の反応があったといいます。その理由はSNSの活用でした。

「貿易担当の社員が英語専門のSNSアカウントを開設して海外とのオンラインのやり取りを本格的に開始したのですが、コロナ禍になり来日できないことから、和庖丁の取引先を積極的に探す海外のバイヤーが増えたことで、問い合わせが急増しました。」 (曽根社長)

特定の専門問屋との取引に頼っていたタダフサの販路は、国内のD2Cに海外市場も加えて大きく広がっています。国内D2Cではリアルなイベントを起点として一般家庭のユーザーにSNSで商品の良さを語ってもらう仕組みをつくり、一方で海外市場に対しては国内とは異なるニッチなニーズに応えるために専用の英語ページを用意し、コロナ禍で来日できないバイヤーからの商談を受け付ける体制を整えています。それぞれの市場に合わせた巧みなコミュニケーションの使い分けが、タダフサの販路拡大のポイントといえるでしょう。