中小企業診断士。山田経営コンサルティング事務所代表、流通経済大学非常勤講師。日本通運株式会社にて国際・国内物流システム構築に携わる。1997年より株式会社日通総合研究所 経営コンサルティング部に所属、取締役を経て2014年に独立。現在はコンサルティングから研修・セミナーの実施まで幅広い形で中小企業のサポートを行っている。

売上向上や販路拡大、顧客からの信頼獲得など、さまざまな恩恵をもたらす“業務改善”。働き方改革の影響もあり、多くの中小企業でも試みられていますが、「思うように進まない」といったケースも後を絶ちません。複雑化する現場課題が絡み合い、着手すべきポイントが明確にならないことも、原因の一つでしょう。そこで本シリーズ記事では、中小企業診断士の山田健さんに業務改善のポイントをさまざまな観点から解説していただきます。今回は「データ活用」がテーマです。

データは、仮説を検証するために最適なツール

IT・デジタル化が進む昨今、中小企業が業務改善に向け、最初に取り組むべきなのが“データ活用”だといえます。データ活用と聞くと、「DX」「クラウド」「データアナリティクス」のようなキーワードが思い浮かびますが、実のところ、そこまで大げさなことではありません。文字通り、「データ」を「活用」することであり、おそらく全ての業態・規模の企業で取り組めるはずです。

なぜそういえるかというと、データというのは、既に社内にあるものだからです。生産管理システムや顧客管理システムを利用していれば、データに基づいた事業や経営の判断が可能になります。出荷や販売の数値を整理すれば、ちょっとした需要予測もできるようになるでしょう。特別なスキルや人員がなくても、最初の一歩は誰でも踏み出せるのです。

むしろ問題になるのは、「データがあるかどうか」ではなく、「データを使って何をするか」です。いくらデータが揃っていても、それを活用する方向性が定まらなければ、労力を割いたのに何一つ結論に至らないというケースに陥ります。まずは第一歩として、データ活用の方針を明確化することが必要なのです。

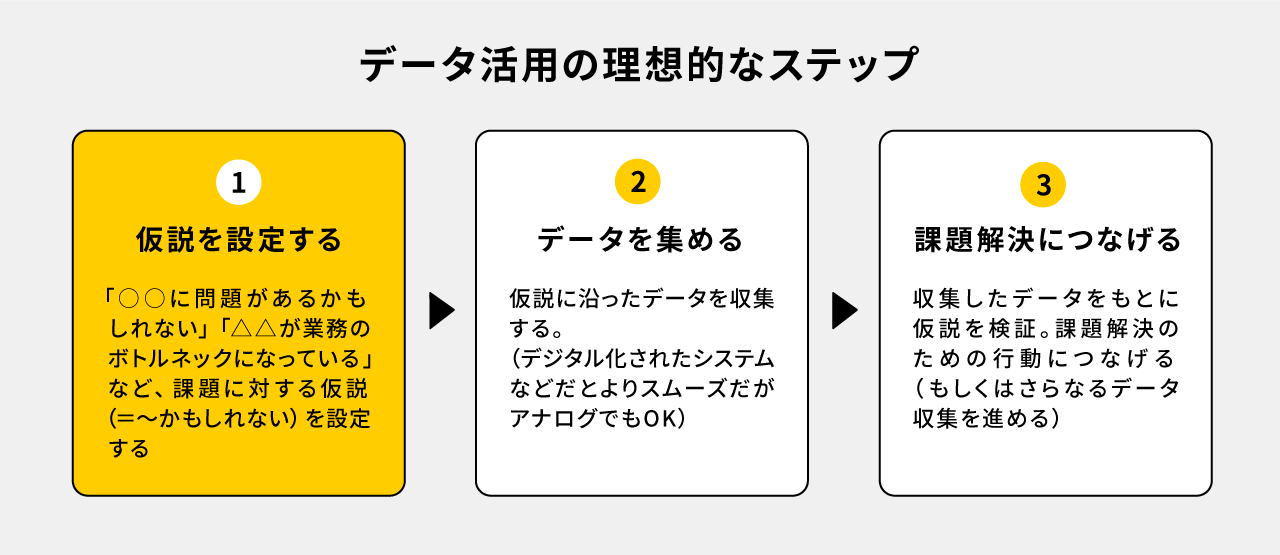

そこで重要になるのは「仮説」です。そもそもデータというのは仮説を検証するツールであり、解決したい課題があるから必要になるものです。そして課題を見つけるためには、「あるべき姿」を考えることが必要です。「こうあるべき」という姿と現在の状況のギャップが課題になるのです。

例えば、私が専門とする物流業では、よく「アイドルタイム」が現場課題として取り沙汰されます。物流という業界は、荷主のオーダーから業務がスタートするので、繁忙期と閑散期の差が激しく、自分のペースで仕事をするのが難しいのです。

しかし「難しい」で終わらせていては、いつまでも課題を解決できません。ここでデータの出番です。

まず「現場Aにはアイドルタイムが発生している可能性がある」と仮説を立てます。すると「検証にはどのようなデータが必要か」がわかります。こうした場合には、各スタッフがスマートフォンから作業内容や時間を記録できるような最新型の管理システムが有効ですが、待ち時間と実動時間をストップウォッチで計測し、Excelレベルで整理するだけでも十分です。大事なのは最初の仮説(=アイドルタイムが発生している可能性がある)であり、どのようなデータを使うかではない。目的と手段を取り違えないことが肝なのです。

現場では常に業務が進んでおり、やみくもに業務改善を進めても問題の根本的な解決には至らない可能性も大いにあります。仮説を立て、データを用いてその内容を検証していく。こうしたアプローチが課題解決の最短経路になりうるのです。

必要条件は、データと向き合う企業風土

データの利用に対する意識は業界や企業の慣習によっても異なります。長年の経験と勘を頼りに、抽象的な思考で物事を推進する企業は、データ活用というマインドが極めて希薄です。BtoB事業を中心にしている企業ほど、その傾向が強いのかもしれません。顧客の要望に応えるには、柔軟な対応が優先され、個々の裁量に委ねた方が上手くいくケースが多いためでしょう。

その結果、顧客との交渉ですらデータが持ち込まれず、属人的な作業が定着し、数字で物事を語る習慣が根付きません。すると物事を的確に捉えることができなくなり、最終的に業務改善が進まなくなります。

それでも従来までは、データ活用がカギを握るケースは少なかったと思います。しかし今後は、競合他社が次々とデジタルツールを導入する時代になるでしょう。

そうした中、顧客の信頼を勝ち取り、事業を成長させることはもちろん、有能な人材を獲得・育成するためにも、“脱属人化”による正確な経営判断は必須になります。まずは社内のDNAを変え、データ活用に積極的になる企業風土をつくらなければ、次の時代を生き残れないかもしれません。

経営者はデータを通して現場を見るべき

では、実際にデータを活用することで、どのような効果が現れるかを見ていきます。

マーケティング用語に「2:8の法則」という言葉があります。一般的には「2割の優良顧客が売上の8割を占める」といった文脈で使われますが、在庫管理にも当てはまるものです。例えば倉庫内で、上位2割の品目を出荷しやすい場所に配置するだけで、効率は飛躍的に上がるんですね。

メーカーの場合、在庫管理が上手くいっていない原因として、下位5〜8割の品目の在庫が過多になっていることが多いです。私の知るオフィス家具のメーカーさんは、海外で製造し、国内に販売をしていたのですが、発注から到着までに時間を要するため、需要を予測しながら在庫を管理するのが困難という課題がありました。結果として国内にストックしなければならないため、在庫過多に陥っていたのです。管理も困難で誤出荷も生じるなど、顧客対応にも支障があったといいます。

同社に「物流の管理方法を教えてほしい」と依頼されたのですが、当初、ほとんど在庫が整理されておらず、状況を分析することすらできませんでした。そこでまず、出荷データと在庫データを紐付け、品目ごとに「実際に出荷する量の何ヶ月分を抱えているか」を把握。すると、「下位5割程度の品目が、何十ヶ月分という量の在庫になっている」ことが、数値化されたのです。

結果には経営者も驚かされたようです。在庫というのは、それが売れた時にはじめて原価として計上されるので、損益計算書には表れないんですね。データを活用し、現場の状況を分析しないでいると、このようなリスクが生じるわけです。同社が在庫の整理を行い、発注方法を新たな基準に基づいて行うことで不良在庫を削減、業務を改善したことは言うまでもありません。

既存のビジネスモデルを信じ、データを軽視していたことで発生した業務課題が、この例だといえます。

現場担当者にも、仮説検証は必要

別の例を見ていきます。製造業の場合、どこにどれだけの物流拠点を持つかが重要になります。

とある大阪に倉庫を持つメーカーさんに、その出荷エリアをヒアリングしたところ、「近畿エリア」と回答していただきました。回答としては真っ当ですが、実際にはエリア外出荷という“例外”が多数発生していたのです。おそらくこの担当者さんは「例外について言及する必要はない」と判断したのでしょう。一方、現実では関東や九州への配送費がコストを圧迫し、無駄が生じている。出荷先と拠点の最適化ができていなかったわけです。

このケースでは、そのデータは蓄積されていたにもかかわらず、それを直視しなかったことで、業務改善につなげられませんでした。「大阪の倉庫にはエリア外出荷がある」という仮説を立てなかったため、問題として捉えられなかったのです。常に「大阪の拠点は近畿エリアに発送する」という「あるべき姿」を描きながら、現実とのギャップを検証していれば、このような事態にはならなかったと思います。

在庫や配送などを例に見てきましたが、こうした検証不足は、他の多くの業態・業務にも当てはまるはずです。共通するのは“無駄の見える化”ですが、作業の多くは担当者の裁量に委ねられているため、可視化するのが困難です。そこをシステムにより管理していかなければなりません。

例えば、物流の現場では「WMS(倉庫管理システム)」を活用することで、現場単位の工程管理が可能になります。しかし多くの中小企業の場合、販売管理や財務会計のような基幹システムは導入していても、WMSのような業界特化型システムまでは利用していません。もちろんこうしたソリューションを活用するのが近道になりますが、まずは需要予測と発注方法について簡単な計算式をつくり、それに基づいて担当者が判断できる環境を整えるなど、Excelレベルの対応だけでも在庫管理のレベルはより精密に、大きく向上するでしょう。一つずつ着実に積み重ねていくことで人材も育ち、組織力も上がるはずです。

現場と経営、両方の視点からデータ活用が重要であることを見てきました。最後にもう一つ、業務改善という面で大切にしたいのが、間接部門です。

経営者は「どこに問題があるか」を何となく把握していても、具体的に何が問題かは現場担当者にしかわかりません。しかし、経営と現場が日々密に問題を共有することは、時間的に不可能です。そこで、現場のオペレーションを担う部門、人員を管理する部門が円滑に橋渡しをする役割を担います。現場の作業は、その一つ前の段階にあたる、事務オフィスの業務に直結しているため、そこでITを活用し、徹底的に効率化することで、はじめて根本的な業務改善が可能になるのです。

現場作業や顧客対応を自動化しようとすると膨大なコストが発生しますが、間接部門はAIなどを最も活用しやすい領域です。効率化によって生じたリソースを、データ収集・分析などに回すことができれば、より高度なデータ活用が可能になります。このように、組織全体で事業をデータ化する体制づくりも、今後の経営には求められていくのではないでしょうか。

【まとめ】データ活用の経営、現場、間接部門それぞれのポイント

・経営者

→既存のビジネスモデルを過信せず、データを通して現場の最新の状態を把握する

・現場

→現場の慣習にとらわれず、あるべき姿とのギャップをもとに仮説を設定し、業務の見直しを図る

・間接部門

→現場と経営をつなぐ役割をはたし、率先してITを利用して業務効率化を図ることで、全社としてデータ活用を進めやすい体質に変化する