根岸産業有限会社の「銅製如雨露(じょうろ)」は、盆栽に最適な水やりを実現する機能性とデザイン性が高く評価され、国内外の“BONSAI愛好家”の支持を集めています。BONSAI人気が高まるにつれ、SNSなどを通じ海外のBONSAI愛好家からの注文も多く入るようになりました。根岸産業は東京の下町、墨田区にある小さな工場なのですが、増加する海外顧客からの注文にどのように対応し、製品の輸送や決済といった問題にどのように対処したのでしょうか。——ここでは、如雨露の海外への販売を中心に、根岸産業のD2Cビジネスの手法や越境ECについて見ていきます。

販売チャネルの違いによって、梱包・発送の業務フローは異なっている

日本屈指の「盆栽如雨露メーカー」となった根岸産業は、2010年から3代目として根岸洋一さんが事業承継しました。製造についてはほぼすべて一人で行っており、1日に制作できる個数はわずか数個です。それでも盆栽や園芸を愛する多くの顧客が、根岸産業の手掛ける逸品を待ちわびています。

根岸さんが家業を継ぐ2010年以前はプロの盆栽家・園芸家が持つルートを通じた販売が主で、D2C形態の販売はほとんどありませんでした。

「海外からダイレクトに連絡が来るようになった最初のきっかけは、製品品質表示ルールの変更により、如雨露の裏面に製造業者の名を入れることになったことでした。販売業者よりも製造業者から買った方が安いだろうと考えたのだと思います。もう一つ、私が実際に如雨露を作っている動画をネットに上げたことも、海外からの問い合わせが増えた要因だと思います」

当初は海外からの問い合わせ、注文依頼には、英語に苦戦しながら、根岸さんが個別対応していました。ちょうどその頃、海外向けの放送を行っている日本の放送局がBONSAIを特集した2時間番組を放送し、その中で、根岸産業の如雨露の性能の高さを時間をかけて詳細に紹介しました。その影響はとても大きく、「あの如雨露を作っているのは、この人なんだ」と、一気に根岸さんが注目を集めるようになりました。「この下町の小さな工場に、ドイツやイタリア、スペインから見学者が訪れるようになったほどでした」と、根岸さんは振り返ります。

海外からの注文・問い合わせが増えたことで、その対応にかなりの時間が取られるようになっていました。このころ注文生産の如雨露は2年半待ちの状態で、制作にかかる時間を確保するため、海外対応を効率化することが切実な課題でした。

そこで、根岸さんは越境ECモールの利用を決め、2018年7月に出店を果たしました。このときの出店は、(独法)中小機構の「モール活用型ECマーケティング支援事業」を活用し費用の補助と専門家によるアドバイスを受けることができたため、とてもスムーズに行えたそうです。

こうして根岸産業のオンラインでの販売体制が整備され、現在、①SNSを通じた主に海外個人顧客からの受注、②自社の製品販売ECサイト(サイトの運営は専門事業者に委託)、③越境ECモール(現在は3つのモールに出店)、さらに有名百貨店内の自社サイト、という4つのD2Cの販売チャネルを持っています。また、根岸さんは2012年からSNSを始めていますが、海外顧客向けの情報発信を積極的に行おうと、最初から英語ページを開設していました。

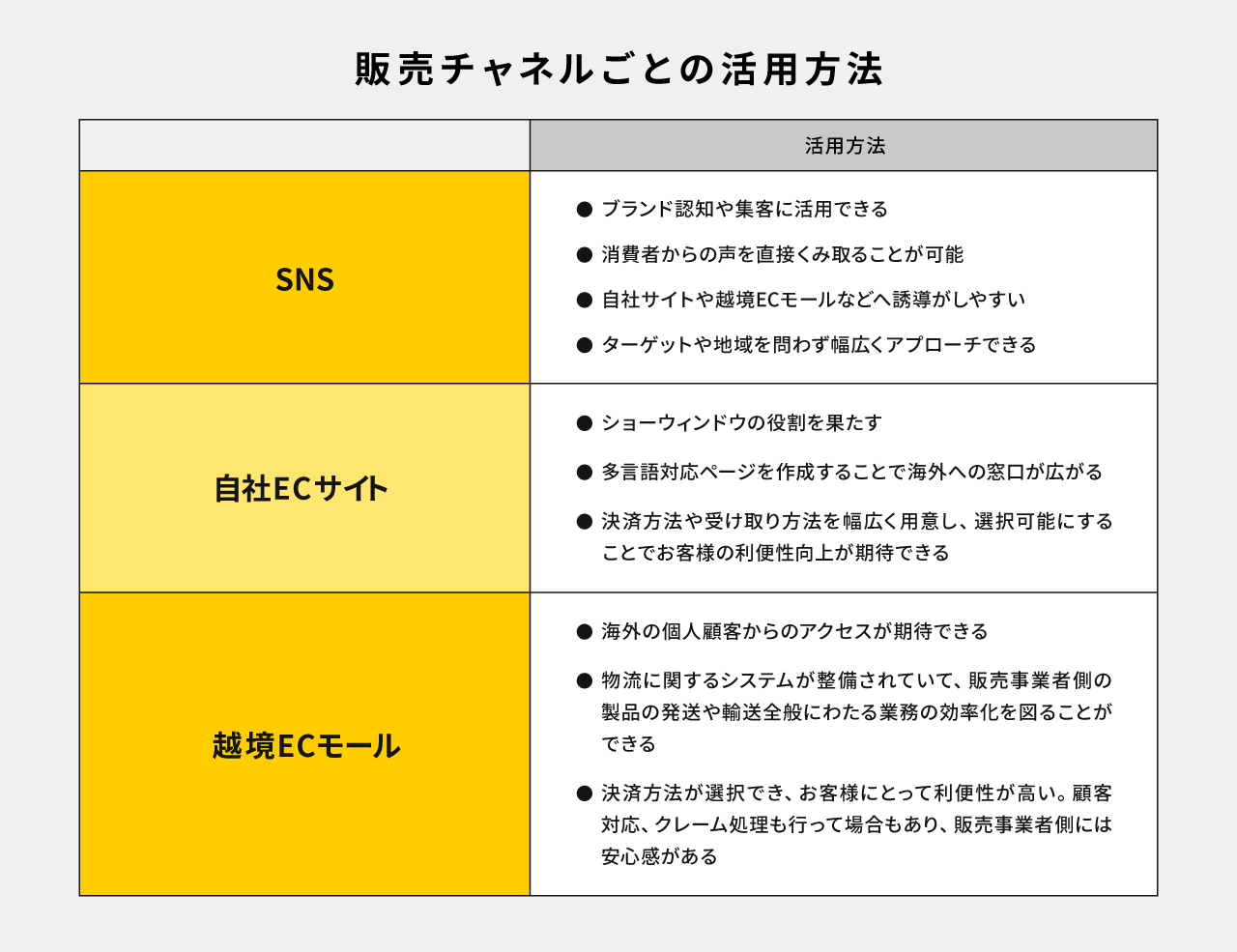

D2Cの販売チャネルには、以下のようにそれぞれ少しずつ違った役割・特色があります。

販売チャネルごとに梱包・発送方法も異なっていますが、根岸産業では梱包・発送にも責任を持ち、その業務についても〝品質管理〟を怠ってはいません。例えば、大手の園芸用品販売会社が販売会社となっているルートでは、以前は、根岸産業から製品をまとめて販売会社に送り、販売会社の方で個箱に詰め替えて発送していました。しかし、詰め替え作業中に製品に傷をつけてしまうケースが見られ、苦情が上がってくることがありました。

そこで、いくつかの販売会社を通じて販売するルートについて、注文票を送ってもらい、根岸産業が梱包・発送するように変更しました。

海外の個人顧客とのSNSでのつながりは、ダイレクトに販売に結びつく

現在、根岸産業の如雨露は、代理店を含め世界26カ国のショップで販売されています。根岸さんは、より広くの地域の方々に自社の如雨露の水やりの快適さを味わってほしいと、海外における顧客・取扱事業者の開拓にも意欲的に取り組んでいます。

「海外に向けては、SNS上のBONSAIを愛する人たちの集まりを見つけては参加し、交流するようにしています。その中で、有名な方が当社の如雨露を使ってくれているのが分かると、その話がワッと広まっていきます。例えば、イタリアに“BONSAI界”の有名な方がいるのですが、その方も当社の如雨露を使ってくれていて、たまにSNSに如雨露についてのコメントを上げてくれます。そうすると、一気にNEGISHIの如雨露に注目が集まり、BONSAIファンの中で認知度が上がっていきます。SNSは、BONSAIファンの人たちと密にコミュニケーションでき、横にも広がっていくので、ダイレクトに販売につながっていきます。

海外の多くの人たちは『日本人は英語ができない』ということを前提にメッセージを送ってきますし、いざとなれば、画像だけでのやり取りでも結構通じるものです。言葉の壁は、あまり気にしなくていいんじゃないかと思います」

一方、取扱事業者は、ほとんど〝飛び込み営業〟のように訪ね歩いて開拓しているようです。

「アメリカでは、同じような日用品・雑貨を売っている店や盆栽園を訪ねるようにしています。盆栽園では『この如雨露知ってるよ』と言ってもらえることもあります。実際に会って、実物を見せて話をすれば、たいていは分かってもらえます。

扱ってもらえる拠点さえ確保できれば、後は、良いものを作るだけです。売れるものを作ってさえいれば、必ず売れていきます」

国境を超え海外に展開するにしても、その基盤となるのは質の高いものづくりだと根岸さんは考えています。

海外輸送では機能的かつトラブルを想定した輸送フローを構築

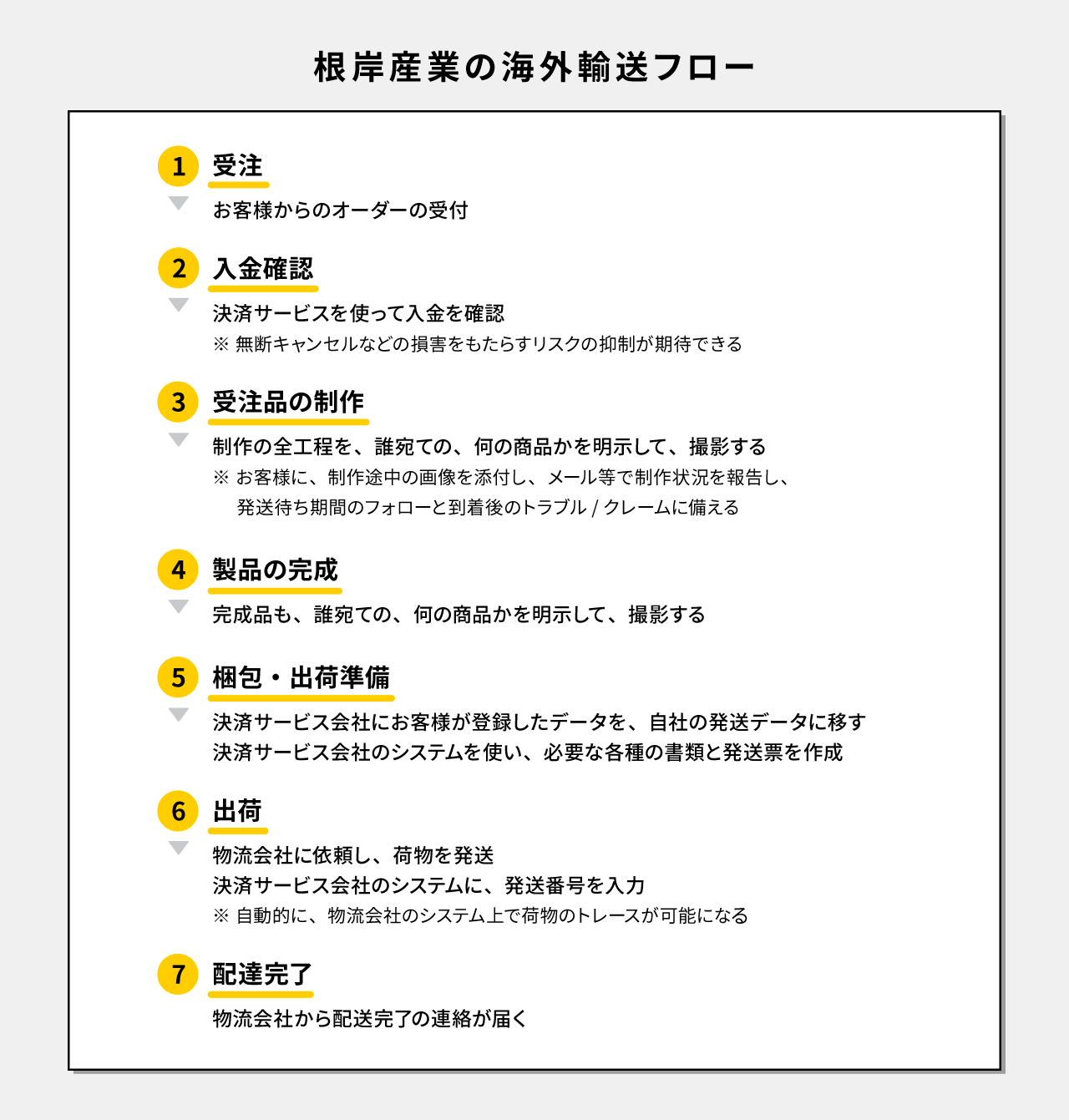

これから海外向けのD2Cビジネスを展開したいと考えている事業者の皆さんの参考となるよう、根岸産業が海外の個人顧客に向けて製品を発送するまでの業務の流れを整理しておきましょう。以下のフローは、根岸産業がSNSを通じて海外の個人顧客から注文を受けたケース、海外のECサイトを経由して根岸産業に注文が届いたケースを想定したものです。

こうした製品輸出の一連の業務の中で、根岸さんが特にポイントだと考えているのが、オンライン決済サービス会社の活用です。決済サービス会社を利用して、基本業務である決済関連のサービス以外に2つの大きなメリットがあったと、根岸さんは話します。

第一に、煩雑な書類作成業務から解放されました。決済サービス会社のシステムを利用することで、上記⑤の「梱包・発送準備」の過程で行う各種の書類作成を、自動化することができます。根岸さんの場合、「これまで半日かかっていたような作業が、わずか10分で済むようになった」のだそうです。

第二に、越境EC参入に欠かせないリスク管理の容易さです。実際にトラブルが発生した場合、オンライン決済サービス会社の中にはサービスを利用しておけば、その決済会社が一緒に対処してくれる企業もあります。作業工程は動画なり画像なりで撮っておくと万が一の場合でもお客様にとっても双方に安心です。

根岸さんは、「海外には〝裁判の文化〟があるので、そのことへの対応が必要です。

私が実際に利用している決済サービス会社の場合、クレーム対応を担ってくれて、その結果報告を日本語でしてくれるので、とても安心しています」と、話しています。

越境ECの利用にせよ、SNSを通じた海外の個人顧客の獲得にせよ、D2Cビジネスを海外に向けてもアグレッシブに進めた方がいいというのが、自身の経験に基づく根岸さんの考えです。そのとき、どう守りを固めるのか、どう事務作業を効率化していくのか——。アウトソーシングや中間業者の活用など、使えるリソースは使うようにして、賢くD2Cビジネスを展開していくことが大事なようです。