【プロフィール】 ※掲載記事の内容は取材当時のものです。

鈴木 邦成(すずき くにのり)

物流エコノミスト、日本大学教授(在庫・物流管理など担当)。博士(工学)(日本大学)。

早稲田大学大学院修士課程修了。日本ロジスティクスシステム学会理事、日本SCM協会専務理事、日本卸売学会理事、日本物流不動産学研究所アカデミックチェア。ユーピーアールの社外監査役も務める。専門は、物流・ロジスティクス工学。

ECサイトはいつでも気軽に商品を購入できる反面、実際に商品を手に取って確かめるということができません。そのため、消費者が「もし気に入らないときは返品・交換できるのだろうか」と不安を感じることもあります。そこで安心して商品を購入してもらうために

「どのようなときに返品できるのか」という返品の基準やポリシーを明示しておく必要があります。

さらに特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)が改正されたことで、通信販売で商品などの販売条件について広告する場合、商品や権利の売買契約の返品特約の有無やその内容について表示する事項を規定することになりました。

また、広告に返品特約がない場合は8日間以内ならば、商品を消費者負担で返品することが可能になります。

今後、これまで以上に返品・交換業務が増えることも想定されます。購入者に信頼される迅速で安全・安心な返品対応について、具体的な事例を交えてご紹介します。

ECにおける売上構成比と支出割合とは?

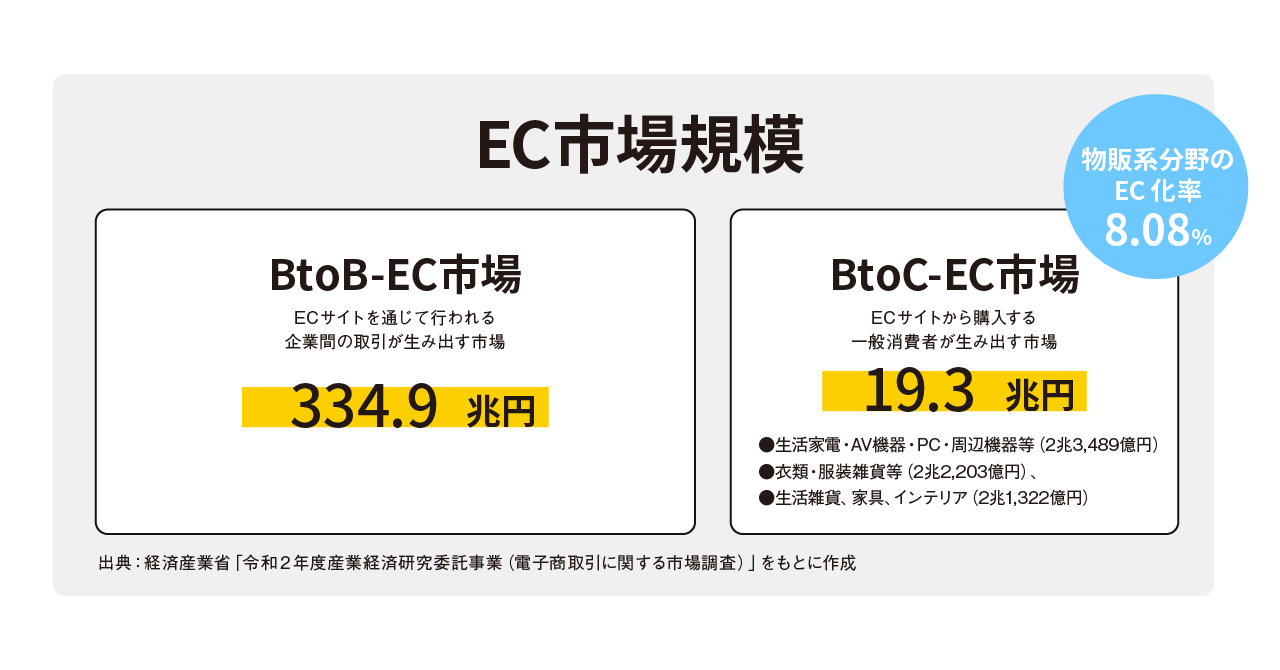

日本のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場の規模は19.3兆円、BtoB-EC市場は334.9兆円(いずれも令和2年、経済産業省調べ)となっていて、今後も成長が期待されています。

BtoC-ECの物販系市場規模(2020年)は12兆2,333億円でEC化率は8.08%となっています。「生活雑貨、AV機器、PC・周辺機器等」(2兆3,489億円)、「衣類・服飾雑貨等」(2兆2,203億円)、「生活雑貨、家具、インテリア」(2兆1,322億円)と、いずれも2兆円近い規模で、「まんべんなく、さまざまな商品がネット通販で買われている」ということがわかります。

他方、企業の広告費を見ると、年を追うごとにインターネット広告費が占める割合が上昇しています。2019年には2兆円を超え、全広告費の30.3%を占めるまでになり、テレビメディア広告費を上回りました。

しかもインターネット広告の伸びはまだまだ期待できる状況でインターネット広告が今後のさらなる潮流となることは間違いないでしょう。

ただし、昨今は大規模プロモーションを展開しても新規顧客獲得の効果は薄いといわれています。したがってそれならば既存顧客、あるいは固定ファン層に効果的なアプローチを行うほうが得策ともいえます。 一般に新規顧客と固定客の比率は8対2といわれています。固定客は全体の20%程度です。しかし、その20%ほどの固定客が売上高に占める比率は80%に及びます。いわゆるパレートの法則(2:8の法則)です。すべての顧客を平等に扱うのではなく、固定ファンを優良顧客と位置付け、差別化することで売上高を伸ばしていくのです。

言い換えれば、「固定ファンをいかに満足させるか」という視点からカスタマーサービスを充実させるということです。

EC返品の遅れがもたらす危険性とは?

それでは固定ファンが信頼性を感じるカスタマーサービスにはどのようなものがあるのでしょうか。

顧客満足は商品を発送してそれで終わりというものではありません。むしろ、大切なのはアフターサービスとなることが少なくありません。

返品・交換への対応はその最たるもので、誠意をもって迅速かつ適切に応じることで固定ファンを増やしていくことが可能になります。

返品をスムーズに迅速に処理することで、購入者は「このサイトでは万が一、気に入らない商品を買ってしまっても返品にきちんと対応しているから安心して購入できる」という気持ちになります。迷っているときでも簡単に返品できるということならば、「とりあえず購入してみよう」と考えるでしょう。そしてそうした利用しやすいサイトでの購入頻度も自然に増えていくことになります。また返品についてレビューなどで好印象のコメントが書き込まれることも期待できます。

ただし、返品の処理は商品の発送プロセスに比べて、手続きが複雑で作業にも時間がかかります。しかも、返品の対応が遅れれば、レビューに否定的なコメントが書かれたり、「もうこのECサイトからは購入したくない」といったネガティブな印象を持たれたりするリスクも出てきます。

さきにも触れたように特定商取引法・割賦販売法の改正により、商品の返品については返品特約の有無やその内容についてわかりやすく表示することが義務化されました。通信販売の広告に返品特約がない場合でも8日以内であれば返品も可能になるのです。

それゆえ、返品処理をいかに迅速に適切に行うかということはECユーザーの信頼を勝ち得るうえで重要になってきます。

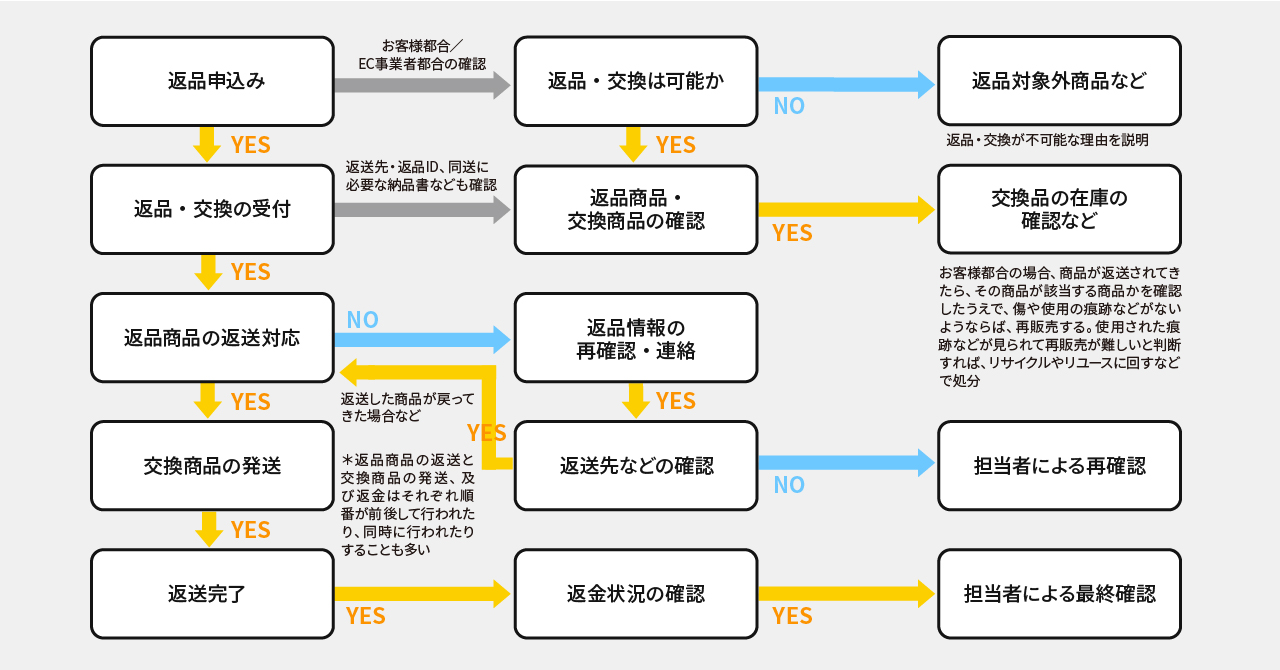

<返品・交換プロセスの流れ>

返品の理由としては、「誤って注文してしまった」「商品のイメージが考えていたものと違った」など、消費者の都合によるものと、販売をしているECサイト側が「異なった商品を誤って出荷してしまった」「サイト上の画像と販売している商品がまったく別のものであった」など、EC側に責任のある場合が考えられます。

これまで消費者の都合による返品は認めないケースが多かったのですが、「消費者の都合の返品も認めることで集客や売上高を増やすことができる」と考えるEC事業者が増えてきているようです。

ちなみにEC市場が日本以上に大きい米国ではすでに消費者の都合による返品を受け付けるのは当たり前のこととなっています。

なお、一般的な返品・交換のプロセスをまとめると図2のようになります。

(1)消費者の都合による返品

消費者がECサイトから商品を購入し、自分の考えていた商品とは異なるなど、「返品したい」と考えた場合、返品したい旨の連絡をメールなどでしてくることになります。

ECサイト側は購入者がどの商品を注文したかを確認します。商品確認に問題がなければ、返送を受け付けることになります。

ちなみにカスタマーサービスの視点から返品の送料をEC事業者側が負担するケースも増えています。

また

商品が返送されてきたら、その商品が該当する商品かを確認したうえで、傷や使用の痕跡などがないようならば、再販売することになるでしょう。

反対に

経理処理も必要になります。

なお、返品処理に時間がかかった場合などには

(2) EC事業者の都合による返品

購入者から「購入した商品と異なる商品が届いた」「サイト上の写真と実物が異なっている」「商品に破損、汚損などがある」「商品サイズ、寸法が思っていたのとは異なった」など、発送側に不手際がある場合、事実確認を行ったうえで、まずは丁寧に謝罪しなければなりません。

このように返品に苦情が重なるケースは少なくありません。購入者であるお客様のクレームなどもしっかり聞いたうえで、クレームに対して言い返したり、反論したりせず、誠意ある対応をすることが、次のチャンスにもつながります。

また、クレームのやり取りは電話にせよ、メールにせよ、必ず記録しておくようにしましょう。

返品にあわせて交換する商品を発送しなければならないケースもあります。すぐに在庫を確認し、もし在庫がないようならば、補充発注の手配をしなければなりません。

そのうえで迅速に返品処理を行います。返送料についてはEC事業者が負担することが一般的です。

返品遅れの危険性

購入者は、EC事業者の返品対応が丁寧かつ迅速に行われているかどうかをチェックしています。返品対応が遅れるようなことがあれば、固定ファンの獲得の機会を逃してしまうことにもなりかねません。具体例を見ていきましょう。

(事例1)納品書のない返品で対応が遅れる

消費者都合での返品を受け付けるアパレルECサイトで「サイズ変更したい」と購入者からメールが来たので「納品書も同封のうえ、送り返してほしい」と返信したが、納品書を紛失してしまったのか、そのまま商品のみが返送されてきた。そのため、返品商品の確認や交換商品の発送に時間がかかってしまった。購入者は返品したものの、交換商品がなかなか到着せず、結局、楽しみにしていた着る機会を逸してしまったようである。以後、その購入者はそのサイトからは購入しなくなった。納品書を入れ忘れたり、紛失してしまったりする購入者が出てくることにもっと配慮して、返送の際に納品書が必要なことをもっとわかりやすく表示しておく必要があったと反省している。

(事例2)返品商品の交換に時間がかかる

「届いた商品を見ると、一部が汚れていたので別のものに取り換えてほしい」とメールで問い合わせが来たが、伝票処理や交換商品の在庫の確認に時間がかかり、回答が遅れ、交換商品の発送にも時間がかかってしまった。商品の汚損についての謝罪のタイミングも逸したようである。返品発生時の処理方法について手順書やマニュアルを用意しておけば、迅速に対応できたと反省している。

迅速な返品対応で固定ファンの信頼を得る

事例(1)、(2)のように返品の対応が遅れると、固定ファンの信頼を失ってしまったり、固定ファンが増えなくなってしまったりしまいます。また、レビューなどの評価が低くなり、新規顧客が購入を躊躇することも出てくるかもしれません。

しっかりとした対応をしなければ、ECサイトの評判にも大きく影響することになるのです。 返品は通常の商品の発送に比べて手間もかかりますし、返金などの処理も行う必要が出てきます。商品の迅速な発送や受注処理などに注意が向きがちですが、一見、地味に見えますが、よいECサイトほど、返品対応に力を入れているのです。

EC大手企業に見る上手な返品対応

EC市場が日本以上に大きい米国でも返品は大きな課題となっています。 全米小売業協会(National Retail Federation)によると、コロナ禍の2020年のEC返品率は、全体の14%に及ぶということです。金額にすると、約1,020億ドルが返品の対象となっています。

しかし米国でも返品にうまく対応できない企業は少なくありません。自社の物流ネットワークだけでは莫大な返品量をさばき切れないのです。したがってそれを踏まえて「必要に応じて外部委託サービスを利用する」という発想も必要になってくるのです。

そこでたとえば、ハッピーリターンズ社のように全米各地に拠点を設けて返品代行サービスを展開するスタートアップ(新興)企業が活躍することになります。

ハッピーリターンズ社は返品を受け付けるオンライン専売ストアを全米各地に設けて、その場で返金の確認も行うサービスを展開しています。返品にあたり、消費者とEC事業者の信頼関係を築けるビジネスモデルを構築しているのです。また、フェデックス社と提携することでより効率的に返品サービスを展開しています。

米国では返品対応がCX(顧客体験:商品以外での価値ある体験を評価すること)を向上させるためのキーワードとして注目を集めているのです。

日本でも近い未来には米国と同じように返品処理の巧拙で他社との差別化を図る企業が増えてくることは間違いないでしょう。

EC事業における返品プロセスの中で、見直すべきポイントとは?

最後にEC事業で発生する返品処理の一連の業務プロセスにおけるポイントを整理しておきましょう。

①返品の受付

返品の受付は簡単に思えますが、実は意外と難しく、対応を間違えると、返品の大幅な遅れにつながります。迅速かつ正確に処理したいところです。

「返品するときはどこに連絡してどうやって返送するのか」といった疑問を事前に解決しておく必要があります。

事例でも紹介したように、商品の発送時に「返品連絡票」を入れたり、返送先や返品IDを記載した専用ラベルをマイページなどからダウンロードしたりできるようにすると購入者も安心できます。

②商品の返送・交換

返送・交換にあたって、購入者が気にするのは、「返送費用はかかるのか」「商品の交換は迅速に行われるのか」といったことになります。

破損、汚損などがある商品や誤配送などの場合はEC事業者が返送料を負担することが多くなっているようです。 その場合、たとえば返送先住所と返品IDの記載されている着払い伝票を使ってもらうようにすれば、誤返送を回避できますし、返品商品の確認を迅速に行うことも可能になり、コスト削減にもつながります。

また、商品を交換する場合には在庫ステイタスをはっきりさせたうえで、混乱や混同、勘違いが生じないように迅速に別便で配送することも一考に値します。

③返金

返金についてはクレジット会社経由で商品購入と同額が請求書から引かれるかたちで相殺されるマイナス処理が行われることも少なくありません。

購入者の諸情報や返品IDと紐付けするかたちでマイページなどを通じて、「いつまでに返金できるか」などの返金状況の見える化を行っておくとよいでしょう。

また返金が遅れてしまうケース、事情などについてはECサイト上でしっかりとわかりやすく説明するようにします。

おわりに

繰り返しになりますが、返品対応はスムーズ、適切にこなすことで固定ファンを増やし、サイトの評価を向上させることにつながります。

返品処理には商品発送以上の手間がかかりますが、返品処理をECサイトの成功のカギを握る重要な業務と認識することで他サイトとの差別化も可能となるのです。