原田車両設計は、自動車を主軸とした製品開発を行っている企業です。近年では電気自動車や小型モビリティの開発にも取り組んでいます。3Dプリンタも活用し、設計・開発から試作、量産まで一貫して対応できることが特徴で、自動車、航空、福祉・医療、雑貨など幅広い分野で事業を展開しており、取引先には名だたる大手企業が連なります。その原田車両設計における情報保護の取り組みをご紹介します。

リスクを管理し信頼性の高い取引を実現するために重要なシステム構築

原田車両設計は、有名自動車メーカーをはじめ、大手企業をクライアントに持ちます。そのため、取引先と取り交わす業務情報やCADデータなどの精密情報を安全に保護することが最優先の課題でした。代表取締役の原田久光さんは、情報管理への意識を次のように語ります。

「取引先の製品開発の一翼を担う我々が扱う情報は、全てが機密情報です。その機密情報が外部に漏洩することは絶対に許されることではありません」

原田車両設計が情報保護で重要としているのは「体制」づくりです。システム面で情報保護のシステム構築と組織作りに尽力しているのが、人事総務部で情報システムを担当する藤盛敏明さん。藤盛さんが近年特に警戒しているのが、メール経由での悪質なサイバー攻撃です。

「2022年になってコンピュータウイルス『ランサムウェア』の被害が広がりました。多くの企業が狙われ、工場の稼働を停止した企業もあります。そのため、当社でもランサムウェアに対する対策はレベルを上げることにしました」(藤盛さん)

ランサムウェアはメールで送られ、受信者が不用意に添付ファイルをクリックすることでパソコンが感染してしまいます。感染するとパソコンに保存されているデータは暗号化され使用できない状態になります。データを復旧するためには身代金を支払わなければなりません。システムに直接ハッキングを仕掛けるよりも、簡単にダメージを与えられるのです。

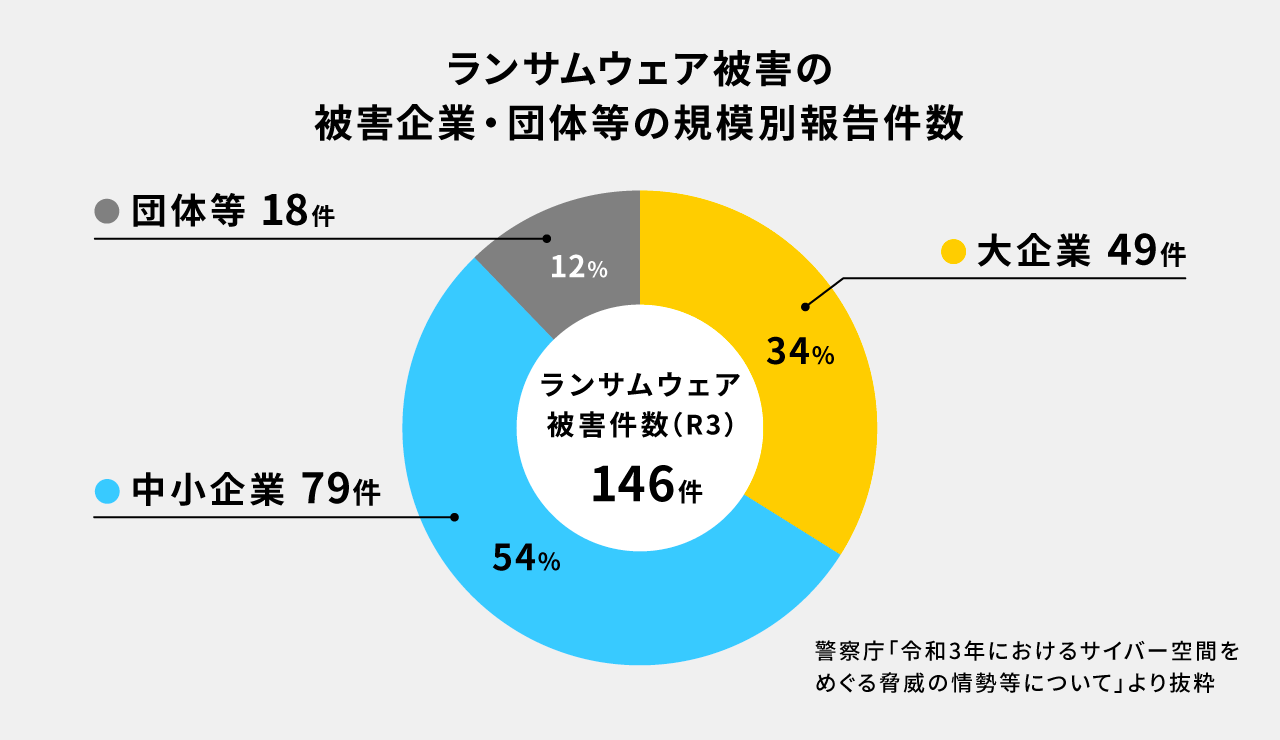

警察庁に報告された2021年の国内のランサムウェアによる被害件数は146件。被害を受けたのは中小企業が79件(54%)、大企業が49件(34%)、団体などが18件(12%)です。復旧に5,000万円以上の費用を要した事例もあります。

警察庁 「令和3年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」より抜粋

原田車両設計では、こうしたランサムウェアの攻撃を防ぐため、システムにファイアウォールとウイルスフィルタリング機能を持たせ、メールに危険がないかを判断させています。

そのうえで、さらに巧妙なメールの通過を防ぐため、次のような取り組みを進めています。

・ランサムウェアを検知する専用の機器の設置

・メールのフィルタリング設定やアンチウイルスソフトの更新

・メール送信時の暗号化処理(ルールに沿わないメールは発信できない仕組みに)

何重にも施されたランサムウェア対策のための仕組み。こうした「体制づくり」を進める意義について、藤盛さんは次のように教えてくれました。

「全社で見ると1日で何百件、数百件という迷惑メールが届きます。これは多くの企業で共通している現状だと思います。こうした大量の攻撃に、一度でもひっかかってしまうと甚大な被害を生んでしまいます。最終的には個人の意識を高めることが必要ですが、その前段階として、できる限りリスクを最小化する体制をつくるのが重要と考えています。」(藤盛さん)

デジタルの情報に対する攻撃は、近年より多くなっています。そうした攻撃に対処し、パートナー企業と安全な取引をするためにも、まずは全体のシステムのセキュリティや保護体制を見直し、信頼性の高い環境をつくる必要があります。

システムによる情報保護を補完する社内ルール

いくらシステムで防御をしても、社員が誤って添付されているウイルスをクリックしてしまう危険性は残っています。そのようなヒューマンエラーが起こらないよう、さまざまな方法で社員に注意喚起を行うと共に、社員教育も徹底し、情報漏洩を防ぐよう取り組んでいます。

そのひとつが、新人が入社したタイミンクで独自で定めた「セキュリティルール」を説明し、周知する時間を設けていることや、定期的にEラーニングを開催し、セキュリティルールから出題して、情報保護の方法を浸透させることです。以前は社員同士でさまざまなシチュエーションを想定して、情報流出を防止するためのアイデアを出し合うワークショップも行っていたそうです。

「原田車両設計が扱う機密情報はデータに限ったわけではありません。取引先に納品するものも機密情報です」と検査チームの菅原 麻津里さん。

菅原さんの業務は、入出荷される荷物全ての検査です。納品には営業が自動車で届ける場合もありますが、運送業者に依頼して発送することもあります。

運送する場合には、情報漏洩を防ぐための「ガイドライン」を制定しています。例えば、直ぐには空けられないように梱包する。段ボールは一辺だけをガムテープで止めるのではなくH字型に止める。箱が空いても中が見えないように梱包するなどがあります。

また、受け入れでも検査室に運ばれて来たものは全て、検査手順書に基づき検査チームが検査をします。

「受け入れたものに間違いがあれば、それを確認しなければなりません。そのことも情報保護のひとつだと考えています」(菅原さん)

ルールは他にもあります。社内の書類に関しても廃棄する際もルールを設けています。

「書類も持ち出し禁止物になります。処分する際はシュレッダーにかける。もしくは廃棄所に運ぶボックスに入れることを義務付けています」(藤盛さん)

さらに、「情報保護のためのマニュアル」も作成しています。

「例えば、情報漏洩を防ぐためのルールとして、不要な撮影は許可しない、というのがあります」(藤盛さん)

撮影機材は持ち込まない。写真や動画の撮影は一切、禁止。許可なく試作品やCADデータが写り込むような撮影は許されていません。社内に携帯電話を持ち込むことは許可されていますが、カメラ部分にシールを貼り、物理的に撮影できないようにしています。

必要な場合は申請し、一定の役職以上の承認を必要としています。これは試作品等を持ち出すときも同様です。

「営業などからは、『お客さんから急いで欲しいと言われているのに、申請しなければいけないのは面倒』という意見もありました。『それだけ手間をかける意味はあるのか』と言われることもあります。しかし、機密情報の漏洩は起こってからでは手遅れです。セキュリティを守りながらビジネスをすることの重要性を説明しています」(藤盛さん)

原田社長も「取引先は、当社を信用して機密情報を預けてくれています。信頼していただいているということを常に意識しなければいけないと考えています」と力を込めます。

組織として情報保護を行うためのフロー構築

情報保護の対策を行った上で、なお機密情報の流出があった際に重要となるのは「初動の体制が想定されているか」です。初動が遅れれば、被害の拡大や隠ぺいの疑いが高まり、企業活動に深刻なダメージを与えるからです。

原田車両設計では、各部署の部門長が属する「機密管理実行委員会」をあらかじめ設けています。何か問題があった場合、即座にその問題を各部門長に伝達し、迅速に全社で対応するという仕組みです。

「担当が部署内で悩むと、適切な判断ができなかったり、他部門への情報共有が遅れるリスクがあります。最初から機密管理実行委員会で問題点を洗い出し、どう対応するのかを考えるようにすることで、全社として統一されたスピーディーな対応をとれるのです」(藤盛さん)

普段から機密情報の保護に意識を向け、「体制づくり」と「社内教育」を進めている同社。今後も、情報保護に対してはデジタル面、アナログ面共にかなりの額を投資していく予定だといいます。

「機密情報の保護の対策は一度やれば終わるというものでもありません。日々、アップデートが必要です。セキュリティに関する情報を常にキャッチアップして、自社に適した対策に進化させて行きたいと考えています」(藤盛さん)

今後は、トラブルが起きた場合の問題発見を正確かつタイムリーに行うため、メールのログの解析にも取り組んでいく必要があると藤盛さんは教えてくれました。

一方で、情報の漏洩は、悪意を持った人間が行った場合、防ぎようがありません。一回のミスで会社に多大な損失を与え、社員は職を失います。だからこそ、アナログな意識づくりが欠かせません。

信頼を積み重ねるため、情報保護の取り組みを続ける原田車両設計

「そんな想いで機密情報の管理は徹底しています。その意識を社員全員に理解してもらうためにも、管理ルールをきちんと定め、定期的なミーティングや研修を行い、会社としてのメッセージを共有していくことが大切です」(原田さん)

情報は企業にとって大きな財産であり、漏洩すると甚大な被害を及ぼします。それを守るのはデジタル面だけでなくアナログ面も重要です。原田車両設計の情報保護への取り組みに対する考え方は、参考になるのではないでしょうか?