時間の有効活用やワークライフバランスの充実といったテレワークのメリットは、企業で働く従業員にとっては大きな魅力と言えます。

そこで今回は、バックオフィス業務の中でも特に紙を使った業務が多いとされている経理業務にフォーカスして、どのようにテレワーク実現のための環境を整えていけば良いのかを解説していきます。

経理業務のテレワーク化のためのキーワードは「デジタル」

請求書の発行や郵送、契約書の押印、経費精算業務、会計帳簿管理…。経理業務は、紙やアナログ作業中心で進められることや、利用している業務システムがオフィス内からしかアクセスできないといったことが要因となり、経理は社内でなければ対応することができない、テレワークに不向きな業務だと思っている方も少なくないはずです。

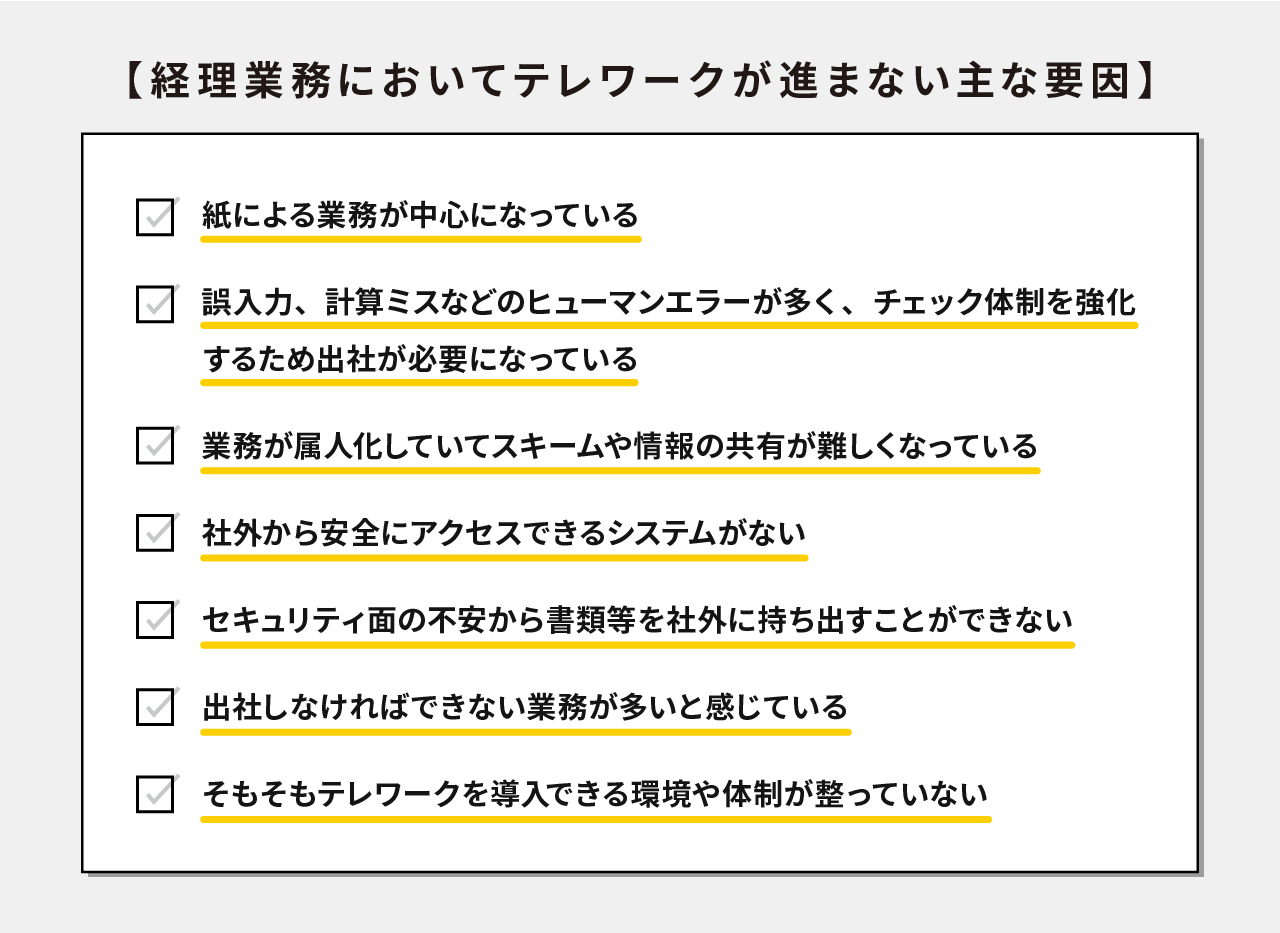

経理業務においてテレワークが進まない主な要因には、次のようなものがあります。皆さんの中にも心当たりがあるのではないでしょうか。

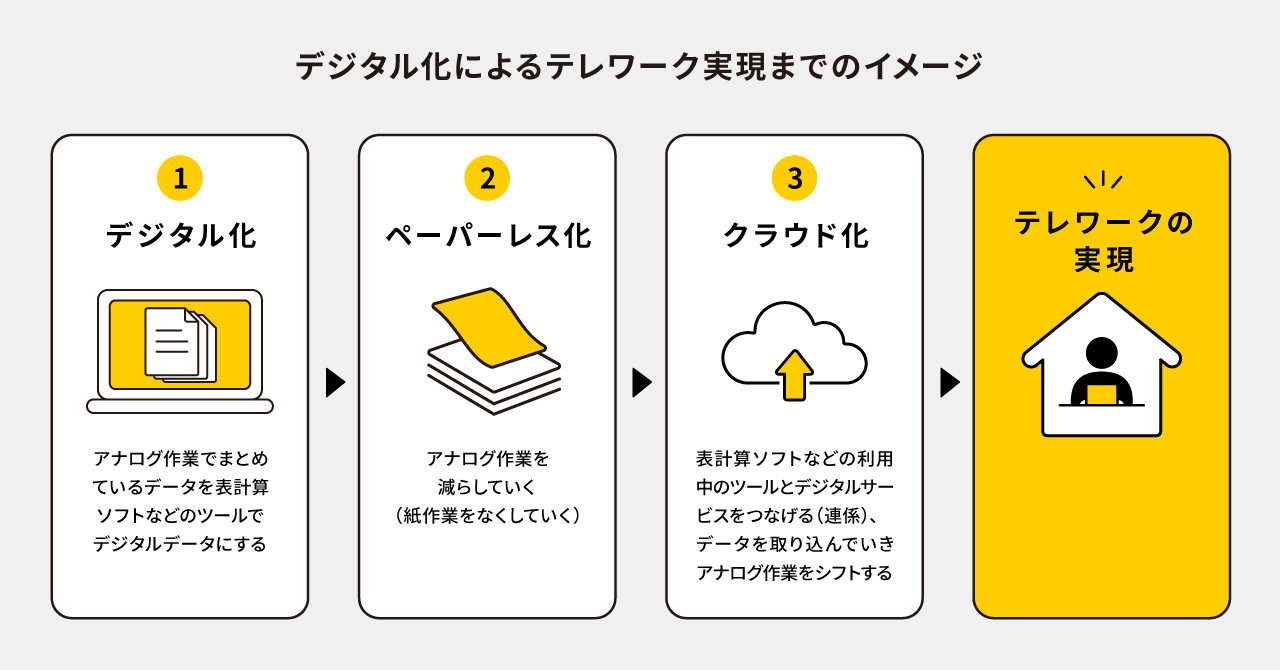

しかし、テレワークの実現を阻害しているこれらの課題は、アナログ作業でまとめているデータを表計算ソフトなどのツールでデジタルに置き換える「デジタル化」と、そのツールとクラウドサービスに代表されるデジタルサービスを「連係」させることによって簡単に解決できるものです。

デジタル化では、データの保管や検索が容易になる、自動入力や複数人による同時作業が可能になり作業効率が上がる、ステータス管理や情報共有がしやすくなる、ヒューマンエラーが少なくなるといった、単体業務のメリットが期待できます。

さらに、他のツールと連係することで、データの統合管理の実現やチーム間の連携・相互理解の促進、一元管理の実現による保守管理の手間やコストの削減・効率化などのメリットを得ることもできます。また、連携するデジタルサービスがクラウド対応している場合は、社外からシステムへアクセスして作業することも可能になるため、テレワーク実現の環境を整えることにもつながります。

つまり、デジタル化やデジタルサービスとの連係によって、これまで時間と手間をかけて行なっていた紙を介して行っていた業務の負荷が軽減されると同時に、場所を選ばずに行えるようになる(テレワークが可能になる)のです。

また、デジタルサービスは、使い勝手が良く、わからないことがあってもサービスを提供している企業からのサポートを受けられる点などにも魅力があり、本業に忙しくなかなかテレワーク化を進められない部署やチームにとっては利用価値の高いサービスと言えるでしょう。

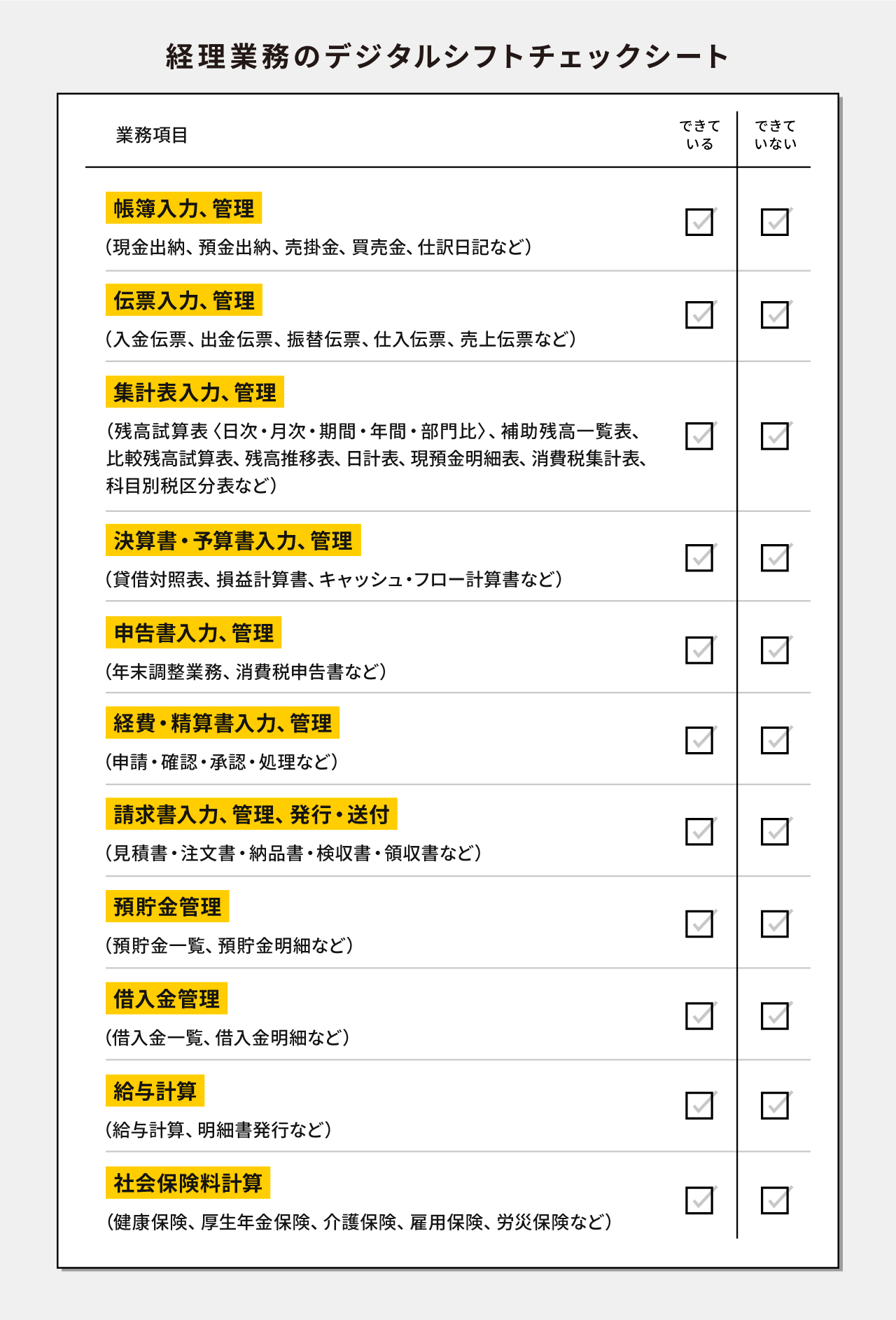

下記のチェックシートに、デジタル化やデジタルサービスの利用が可能な経理業務の一例をまとめてみました。できていないものは、テレワーク化や業務効率化を妨げている課題として認識し、デジタルシフトに着手してみましょう。自社の環境で対応が難しい場合は、デジタルサービスを提供している企業のサービスを利用することをオススメします。

なお、2022年1月1日に「電子帳簿保存法」が改正されたことにより、デジタルデータ化された見積書や請求書、領収書、取引明細等の文書は、「電子帳簿保存法の要件に則ってデータ保存する」ことが義務付けられるようになっています。早急にデジタル化に着手し、電子取引データをきちんとデータで保存・管理できる環境を整える必要に迫られていることも合わせて覚えておきましょう。

デジタル化は業務効率化やコスト削減にもつながる

業務のデジタル化やデジタルサービスとの連係は、テレワーク実現の下地をつくることのほかにも、「業務効率化」や人件費・事務用品費等の「コスト削減」といったポジティブな要素を生んでくれるものでもあります。

みなさんがイメージしやすいもので言うと、データ入力の自動化によって、誤入力、計算ミスなどのヒューマンエラーや人為的なチェックに割く労力が減ること、アナログ作業と比較して大量のデータ処理が可能になる、ペーパーレス化によって書類や資料を紙で運用・管理している場合にかかるコストが削減されるといった業務面の変化などが、挙げられるでしょう。

より具体的な例イメージを掴みたいという方は、次の例をチェックしてください。A社とB社は、ともにデジタルサービスの連係を行い、業務効率化やコストの削減を実現した企業です。

- A社(従業員5名のEC事業者)の場合 ※編集部調べ

【Before】

自社HPで注文を受注後、受注データを作成。別々に利用しているシステムを立ち上げ、各情報をチェック&確認しながら1件ずつ伝票を発行し、

梱包、出荷していたため、受注〜出荷業務の時間・業務コストが膨れてしまっていた。

【After】

ネットショップの開業から運用まで、必要な機能をオールインワンで行えるデジタルサービスの利用を開始。自動連係によって、

情報取得や紐付け、伝票発行業務が簡略化された。

【定量効果】

受注〜出荷業務の平均時間が短縮:3時間→1時間

コスト削減効果:2H/日×20日/月×2,083円×12ヶ月=999,840円/年

B社(従業員7名の製造業)の場合 ※編集部調べ

【Before】

社長が全国を飛び回り、新規営業、顧客の問い合わせ対応を1人で担当。見積り依頼等は一次受け後に、事務員に指示して作成、

もしくは自身が事務所へ戻って対応する方法を採用していたため、顧客の依頼から対応までに最大24時間以上の時間がかかっていた。

【After】

見積りや納品書の作成及び伝票発行、売上管理、発送管理を外出先から行えるクラウドサービスと連係。

営業が1名しかおらず不可能だった、見積り依頼等に即時対応することが可能になったほか、遠隔業務が可能になったことで人件費削減の効果も。

【定量効果】

事務員1名分の人件費削減:3時間→1時間

コスト削減効果:8H/日×20日/月×1,200円×12ヶ月=2,304,000円/年

手作業のアナログ作業が業務の大半を占めているのであれば、デジタル化だけでも十分な業務の効率化になりますが、デジタル化したデータをクラウドサービスなどに連係させることで、より生産性が高く効率的な業務や、社外での作業も可能になることがおわかりになったはずです。

デジタル化、デジタルサービスとの連係といった一連のフローを進めていく際は、各種文書のペーパーレス化からスタートするとスムーズです。

ペーパーレス化から始める魅力は、経理のテレワーク化を阻害している大きな要因の一つを解消できる点、直接的に業務の効率化につながるといった点など、さまざまなものがありますが、特筆すべきは、始めやすく効果が見えやすいという点にあります。

効果が見えやすいからこそ、取り組みのモチベーションも維持しやすいはず。業務効率化、コスト削減、テレワーク化などを実現するために、まずはペーパーレス化を意識してデジタル化を進めていきましょう。

デジタルサービス利用のメリットにはどんなものがある?

デジタルサービスは、業務負荷やコストの増大を抑えられるだけではなく、初期投資なしの月額定額制で利用できる点や、インストール不要のwebサービスが多数あることなど、簡単に始められる点も魅力の一つで企業、従業員双方に有益なメリットがたくさんあります。以下の代表的なメリットを、自社の課題と照らし合わせながら、導入を検討してみましょう。

【デジタルサービスの利用で期待できるメリットの例】

■業務効率化に関するメリット

・業務の工数を削減できる(自動仕訳機能もあり)

・経理処理のスピードの高速化・大量処理が可能になる

・データ入力の自動化でヒューマンエラーが少なくなる

・緊急対応が可能になる

・一括管理・問い合わせが可能になる

・オンラインですべてを完結させられる(テレワーク化の推進)

■業務環境改善に関するメリット

・ペーパーレス化の実現

・場所を選ばずに業務を行える(万全のセキュリティで社外からのアクセスが可能)

・業務の属人化を解消できる

・業務スキームや情報の共有がスムーズになる

■経済面に関するメリット

・ペーパーコストを削減できる

・運用コストが安価に抑えられる

■その他のメリット

・従業員に働きやすい環境を提供できる

・簡単にスタート、運用できる(インストール不要のwebサービスも多数)

・データの取り込み形式を選んで作業できる

・環境への配慮につながる

・セキュリティ面が安全

サービスの内容や利用範囲はさまざまですので、Webサイトや資料の請求で比較検討を行なったり、サービスを提供しているIT企業や、物流プロセスと合わせた提案を行ってくれる物流会社に問い合わせてみたりしながら、自社にあったサービスを見つけるように進めるようにしましょう。

「デジタル化」と「データとサービスの連係」はすぐにできること

「デジタル化」や「連係」と言われると、なんだか難しいことのように感じてしまうかもしれませんが、経済産業省の「令和2年度中小企業のデジタル化に関する調査に係る委託事業 報告書」によると、中小企業が社内でデジタル化を推進している割合は「全社的に推進している(47.2%)」「部署単位で推進している(36.7%)」で合わせて83.9%にも及ぶそうで、ここまでの企業が対応を進めているのであれば、その対応へのハードルは決して高いものではないと言えるでしょう。

そもそも企業活動におけるデジタル化とは、業務の効率化を目的に「アナログ業務をデジタルに置き換えること」を指します。その方法や種類はさまざまですが、経理業務の請求書の発行・送付で例えるなら、①紙ベースで行なっている作業・管理を止め、会計ソフトや表計算ソフトによるデジタルサービスの作業・管理に移行する、②デジタルサービスの機能を使って請求書もデジタルで送付する、というだけのことです。

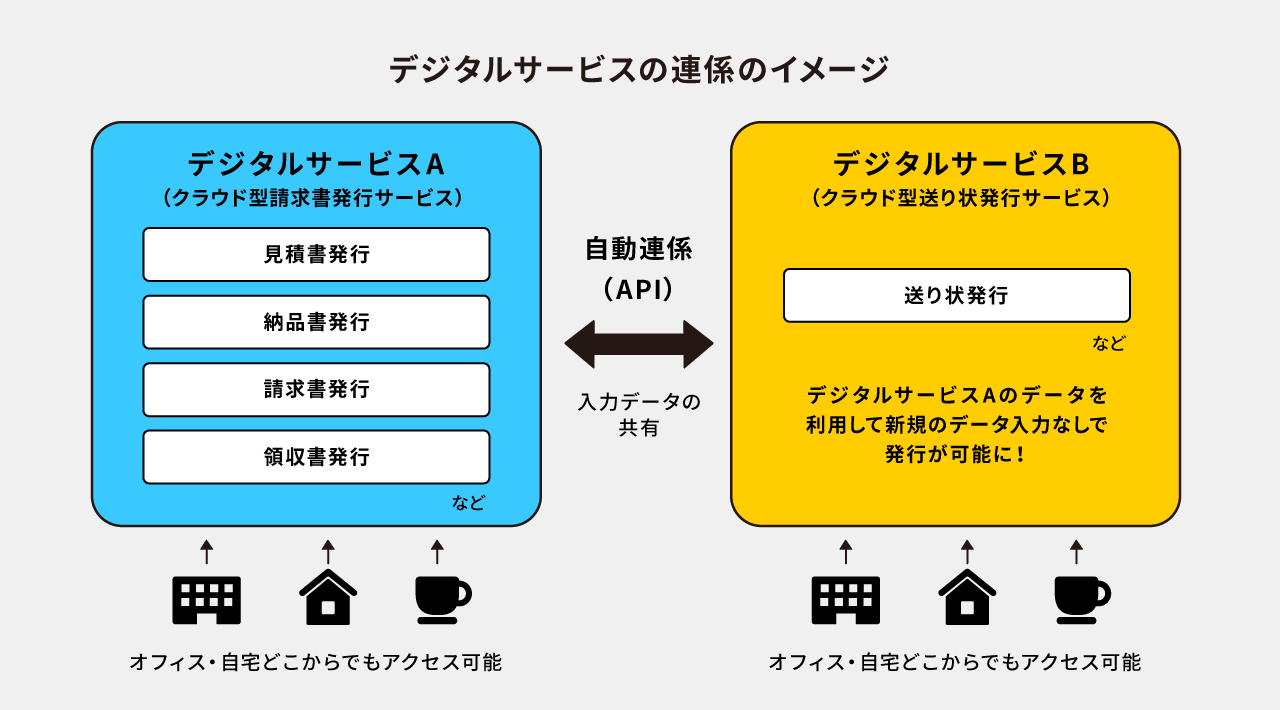

一方、「デジタルサービスの連係」は、「サービス(ツール/ソフトウエア)同士をつなげる」こと。

例えば、見積書・納品書・請求書・領収書の4種類が作成できるデジタルサービス(サービスA)と、送り状の発行ができるデジタルサービス(サービスB)を連係させて、納品書のデータから送り状を発行できるようにするとしましょう。実はこの場合、特に複雑な設定や申し込みを行う必要はありません。

両者の連係は、API(Application Programming Interface)というソフトウェアの一部機能を共有する仕組みによって実現されます。APIはデジタルサービスに付帯しているもので、ユーザーが利用時に特別何かをする必要はなく、自社で使用しているソフトウエアに対応しているAPIを利用したサービスを選ぶだけで、自動的に連係されることになります。

つまり、サービスAとサービスBに互換性があれば、両者は自動的に連係され、請求業務のデータからボタン一つで送り状を発行できるようになるのです。

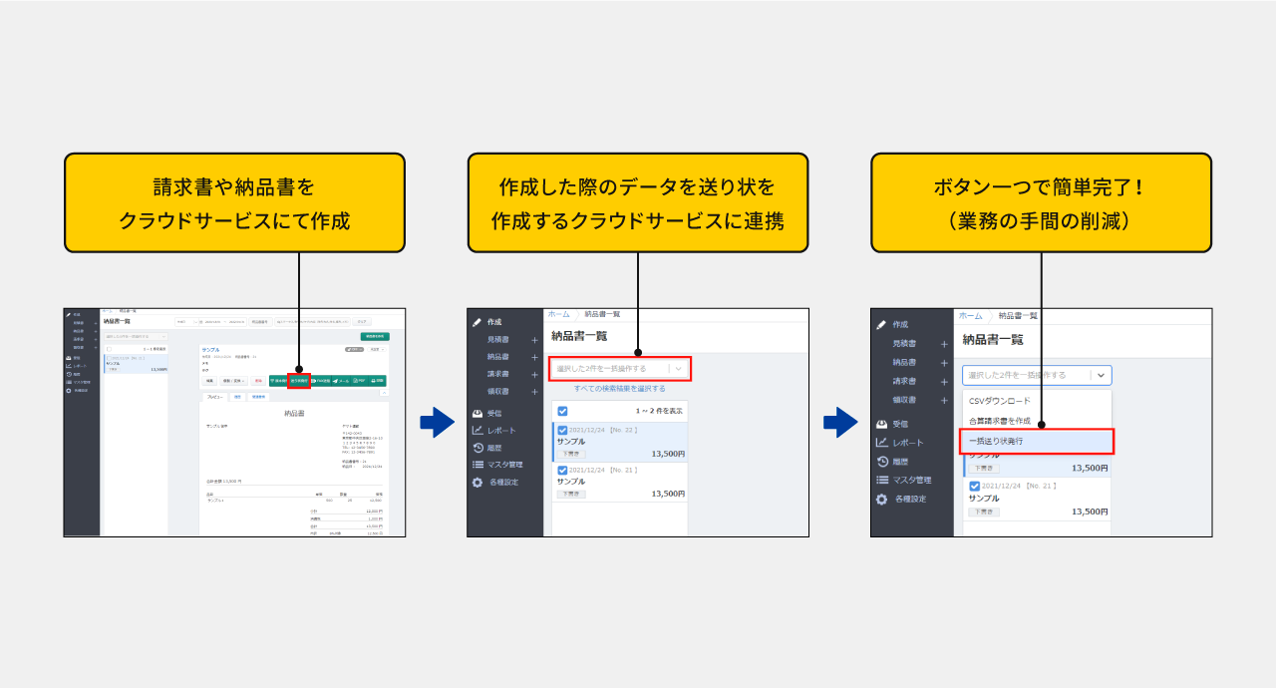

実際にデジタルサービスを利用した際の画面イメージは、次のようになります。

デジタルサービスを連係させることで、このように、データを選択して個別に発行することも、一括で発行することも簡単操作で可能になります。

これらのことから、データの連係は簡単に実装でき、それを行うだけで、すぐに業務効率の向上につなげられるということがわかるはずです。

業務効率化、コスト削減、テレワーク化などを実現してくれるのがデジタル化。そしてその敷居は高くない。これらのことがわかれば、すぐにデジタル化に着手したくなるはず。まずはペーパーレスから脱・アナログを始め、部署内・チーム内のデジタル化を進めていきましょう。

出典

国土交通省「令和2年度 テレワーク人口実態調査」

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001391381.pdf

経済産業省「令和2年度 中小企業のデジタル化に関する調査に係る委託事業 報告書」

https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202000_002.pdf