今やAIやビッグデータといった最先端のテクノロジ-はビジネスの現場でも活用が進み、5G(第5世代移動通信システム)に対応したスマートフォンも普及しつつあります。しかし、それらの技術がEC事業にどのような影響を及ぼすのか、お客さまの注文導線~決済がどう変わるのか、具体的にイメージできている方は少ないのではないでしょうか。そこで野村総合研究所でマーケティング領域を専門とするコンサルタント・高倉諒一さんへインタビューを行いました。近い未来、EC事業で予測される変化と、その変化に対応するために今から備えておきたいことについてうかがいました。

【プロフィール】 ※掲載記事の内容は取材当時のものです。

高倉諒一(たかくら りょういち)

新卒で総合系コンサルティングファームに入社後、野村総合研究所に転職。ICTメディア・サービス産業コンサルティング部の副主任コンサルタントとして、マーケティング領域を中心にさまざまな企業のコンサルティングを手掛ける。

203X年、実店舗とECサイトの垣根がなくなる

――203X年、つまりこの先十数年の未来において、EC事業にはどのような変化が起こると予想されますか。

EC事業の未来を語る上では、AI、ビッグデータ、5Gといった技術や先端サービスがキーワードとなってきます。AIを使ったビッグデータ分析によって消費者へのアプローチが高度にパーソナライズ化されて、自分で選ばなくても欲しいものが自動的に提示される。5Gによって高速で大容量の通信が可能になるので、オンライン接客よりも臨場感のあるホログラム接客が店舗ニーズの比較的高い小売店を中心に提供される、といった変化が考えられます。

こうした先端技術は導入コストが高価なものもありますので、すべてをすぐに取り入れられるわけではありませんが、どのようなことができてどのように役立つか、といった基礎知識はEC担当者としては押さえておくべきだと思います。

――そうした変化は消費者の行動にどのような影響を与えるのでしょうか。

家電製品や家具、車といった高額で検討項目の多い耐久消費財は、実店舗で実物を見比べたうえで購入し、洗剤やトイレットペーパーなどの一般的なコモディティ商品はECサイトで購入するといったように、消費者は購入する商品によってチャネルを使い分けているのが現状です。しかし、ネット環境を通じて得られる情報がさらに豊富になれば、家具や車、さらには不動産ですらECサイトで購入できるようになるでしょう。実際に家電製品や家具のEC購入率は、昨年対比で110%程度までは伸びてきていると思います。

そうすると、もはや実店舗だけで完結する買い物体験は少なくなっていくでしょう。そして、消費者はECサイトを「店舗の1つ」と見なすようになっていきます。

――消費者が「ECサイトを店舗の1つと見なす」というのは、具体的にどういう状態なのですか?

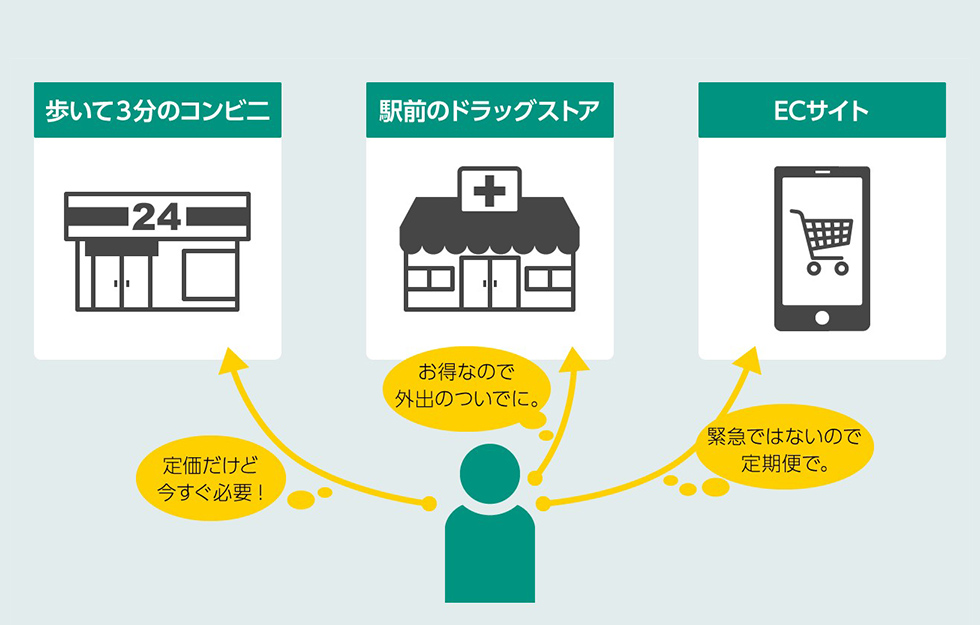

例えば、私が自宅で洗剤を切らしていたことに気づくとします。今すぐに洗剤が必要なら近所のコンビニで買いますし、その日に外出の予定があるならば、駅前のドラッグストアに立ち寄り購入するでしょう。しかし、外出の予定がなく、洗剤もすぐに必要がないのであればECサイトで購入する。つまり、購入場所がオフラインかオンラインかということでなく、自分にとって一番都合のよい購入手段は何か、という視点で商品やサービスの購入方法を決めるのが、「ECサイトを店舗の1つと見なす」ということです。

こうした消費者の意識の変容と、先程お話しした先端技術の活用によって、203X年はオフラインとオンラインの垣根が限りなく低くなったOMO※1が進んだ世の中になっていくと考えられます。

※1:Online Merge with Offlineの略。オンラインとオフラインの垣根を超えたマーケティング概念といわれる

――OMOが進んだ世の中では、どのような買い物体験ができるようになるのでしょうか。

例えば、他の人が使用しているボールペンがとても気に入り、自分も欲しいと思ったら、メーカー名や色、形を手がかりに検索して、取り扱っている実店舗やECサイトを探して……という工程が必要ですが、OMOが進んだ世界では、ウェアラブルデバイスを通して、欲しいと思ったその商品をデバイスに認識させるだけで、同じ商品がネットの情報の中からサジェストされるようになるなど、オフラインとオンラインの境目を意識せずに欲しい商品にスムーズにたどり着けるようになっていくでしょう。

将来、OMOが進んでいくことを考えると、実店舗とECサイトの垣根を意識させない効率的な買い物体験を、いかに消費者に提供できるかが、EC事業者様にとっての大きな課題となってきます。

未来の買い物体験は、「フリクションレス」になる

――OMOが進んでいく未来に向けて、EC事業者様はどのようなことを意識すべきですか?

これは、現在既にトレンドになりつつあるのですが、「フリクションレス」というキーワードに注目してほしいです。「フリクション=障壁」ですので、買い物体験で発生する障壁をなくしていきましょう、というのが「フリクションレス」の考え方。この先、買い物における「面倒くささ」「不便さ」といった障壁は徹底的に排除されていくはずです。その点ではECサイトも、外に出かけて行って、店内を歩き回って目的の商品を探し、レジに並んで商品を購入する、という3つのフリクション(障壁)を排除したものと言えるでしょう。

そしてフリクションレスを突き詰めていくと、「どの商品を購入するか検討する」という行為が、そもそもフリクションになっているということに気づきます。商品Aと商品Bと商品Cのどれを買おうか、クチコミなどを見比べているうちに億劫になってきて、買い物自体をやめてしまったという経験はありませんか? 検討材料が多すぎて、商品を検討する際に困ってしまうという悩みが今増えています。

――203X年の将来に、選ばれるEC事業者になっているためには、いかにフリクションを排除するかを考えていくべき、ということですね。

はい。クチコミの例でご説明すると、投稿されたクチコミをすべて表示するのではなく、信頼度の高いポジティブなクチコミと、ネガティブなクチコミをそれぞれ1つずつ表示するだけで、その商品を選ぶうえでの大きな助けとなるでしょう。アメリカの小売り業界最大手のECサイトでは、そのあたりの情報整理がとてもうまくできていて、ポジティブとネガティブ、2つの信頼度の高いクチコミを読み比べれば、その商品が自分に合ったものかどうかが判断できるようになっています。

その他にも、大手アパレルのECサイトでは閲覧中のアイテムの類似商品を、同時に表示することで検索の手間を省いたり、ある老舗デパートでは「リモート接客」により、自宅でプロのレコメンド情報を得ながら複数商品を比較・検討することを可能にしたり、衣料販売店がRFID決済※2を導入してレジ待ちの時間を劇的に短縮したりと、いくつかの大手企業はすでにフリクションレスな買い物体験を実現しています。

※2:電波を使ってRFタグのデータを読み書きするシステム、RFIDを使った決済方法。複数のタグを一度に処理できるため、精算にかかる時間が短縮できる

EC事業者がフリクションレスな買い物体験を提供する為に今できること

――EC事業者様がフリクションレスな買い物体験を提供するには、まず何から始めるべきでしょうか。

中小規模のEC事業者様であれば、まずは自社のサイトの足元の課題を棚卸し、改善していくことが欠かせません。その際に重要なのが、注文導線を意識しながら、ユーザーがどこに不便を感じるのかを見極めていくこと。多くのユーザーは大手ECサイトに使い慣れているので、このサイトは使い勝手が悪い、と思われたらそこで勝負は終わってしまいます。デザイン面、操作性、情報量などユーザーに期待する行動を最適化する為の改善が必要です。加えて決済サービスの見直しも重要です。お客様のニーズに合った決済サービスを導入していない場合、売り逃しにつながるケースも多い為です。そうした地道な改善を続けていくことが、フリクションレスな買い物体験につながっていくのです。大手企業に対しても、基本的な考え方は中小企業と同様です。

また、コロナ禍で、これまで予想もしていなかったような受注があった際に、それを捌ききれずに売り逃しを引き起こしてしまったという話を聞きます。単なる売り逃しで済むならまだしも、そこでしか買えないものがない限り、一度の不快な経験によってお客様が離脱してしまうことは、ECの世界では命とりです。フロントばかりに目を向けるのではなく、バックヤード(受発注、在庫管理等)の効率化が今後のストレッチを見据えるうえでも重要になります。

それとの両輪でフロントサイドのフリクションレスについても考えていくべきでしょう。フリクションレスと言っても、それは決して大げさなことではありません。新規会員向けには会員登録画面や決済手段の登録を簡素化する。リピート会員であれば、過去の購入履歴等に基づくレコメンドの精度を上げる、商品比較・選択から注文確定までのプロセスを簡略化する。両者共通の要件としては、「ささげ業務」を見直して商品情報(画像・商品説明等)を充実させる、口コミ・レビュー情報をためて整理する、といったところからスタートすればよいと思います。

ゆくゆくは店舗で比較した商品がEC上でデータ連携される、その商品についてオンライン接客やチャットボットを通じて購入を後押しする、といった発展的なところまで、ターゲットや販売する商品特性、コスト対効果を考慮しながら進めていくことができれば理想的です。

しかし、そうした視点でスピーディーにPDCAを回していける“EC事業のスペシャリスト”を社内で育成していくことはかなり難しいでしょう。ですので、自社での採用・育成が難しい場合には、外部の会社へのアウトソーシングも視野に入れるべきだと思います。

自社のサービスに、適切なコンサルティングが入るのもアウトソーシングの利点です。ずっと内製でやっていると、ECサイトに対する考えが凝り固まって、必要のない機能を使い続けていたり、世の中のニーズにそぐわないデザインになっていたり、ということもあります。フリクションのないECサイトやサービスを設計するためには、「外の血」を入れることも必要になっていくでしょう。外部の専門家とタッグを組んで、サービスを改善していくための組織づくりについても考えてみてほしいです。